সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

১৯১৩ সালে কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন মুজফ্ফর আহ্মদ। দশ বছর পরে এই শহর থেকে গ্রেপ্তার হয়ে পরের বছর আরও তিনজনের সঙ্গে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৪) দোষী সাব্যস্ত হন। এই মামলার রায় ঘোষণার পর এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর ব্রিটিশ রাষ্ট্র উপনিবেশগুলিতে কমিউনিজমের বিস্তারকে দমন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। নজরদারি, আইন এবং পুলিশি ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠিত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠার আগেই রাষ্ট্র বামপন্থার হদিশ খুঁজছিল। কানপুর মামলা গোড়ার দিকের কমিউনিস্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আঘাত হিসাবেই কাজ করেছে। বিংশ শতকের কুড়ির দশকের শুরুতে বামপন্থীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তৎসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাঁদের দমন করতে উদ্যোগী হয়। কানপুর মোকদ্দমার প্রস্তুতি এই দমন-পীড়নের অন্তর্নিহিত ইতিহাসের মর্ম বুঝতে সাহায্য করে।

গ্রেপ্তার হওয়ার আগের পরিস্থিতি কেমন ছিল? পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার শুরু হয়েছিল ১৯২২-২৩ সালে প্রাক্তন মুহাজির যুবকদের বিরুদ্ধে। তাঁরা সোভিয়েত ভূমিতে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভারতে ফিরে আসছিলেন। তাঁদের ‘বলশেভিক’ আখ্যা দিয়ে কারারুদ্ধ করাই ছিল এই মামলাগুলির উদ্দেশ্য। তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করতে এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে ঔপনিবেশিক ভারতের দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল। কানপুরের মামলাটিও এই রাজদ্রোহ বিষয়ক আইন অনুযায়ী দায়ের করা হয়। ১৯২৩ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুজফ্ফর আহ্মদ পুলিশি জেরার মুখে তাঁর বিবৃতিতে বলেন নলিনী গুপ্তের মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে গুপ্ত কলকাতা নিবাসী কিছু পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে দেখা করেন। গুপ্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচি বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু মুজফ্ফরকে বলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়কে চিঠি লিখতে। মুজফ্ফর এক সারেঙকে রাজি করিয়ে নলিনীকে একটি সমুদ্রগামী জাহাজে তুলে দিয়ে আসেন। ১০/১ ব্রাইট স্ট্রিটের ঠিকানা থেকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্যে প্রথম চিঠি লেখেন। নলিনী গুপ্তর সঙ্গে মুজফ্ফর আহমদের আবার দেখা হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল গেটে ১৯২৪ সালে। তখন তাঁরা পুলিশ প্রহরায় কানপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। নলিনীর পরামর্শে, ‘দ্য সেক্রেটারি, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, মস্কো’-কে উদ্দেশ্য করে মুজফ্ফর চিঠি লেখেন। চিঠির শিরোনামে ‘ভারত সাম্যতন্ত্র সমিতি’র নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। চিঠিতে বলা ছিল, ‘কমরেড নলিনী গুপ্ত’ তাঁকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুজফ্ফর আহ্মদ ১৯২২ সালে একটি বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় তাঁর কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। সমমর্মী বন্ধুদের আশ্রয়ে কোনোমতে জীবনধারণ করছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর চিঠি চালাচালির সূত্র ধরে নানা কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা বাংলায় আসতে থাকে। ইউরোপ থেকে চোরাগোপ্তা পথে কমিউনিস্ট সাহিত্যের আগমন পুলিশ লক্ষ্য করেছিল। মুজফ্ফর এবং রায়ের মধ্যে পত্রালাপ চলছিল নানা বিষয়ে। রাজনৈতিক প্রচার কীভাবে জোরালো করা যায়, কোন কোন রাজনৈতিক কর্মী সহানুভূতি দেখাতে পারেন, শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে কীভাবে কাজ করা যেতে পারে— এই দিকগুলি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে ইউরোপে তালিম দেওয়ার জন্য ছাত্রদের পাঠানো যায় কিনা, এবং কোন কোন ঠিকানায় কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকাগুলি সরবরাহ করা যায়— এই নিয়েও তাঁরা কথাবার্তা চালান। এই চিঠিগুলি গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা মুজফ্ফর আহ্মদের প্রতি নজরদারি শুরু করে দেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বিতীয় দূত যখন কলকাতায় আসেন, মুজফ্ফর আহ্মদ আবিষ্কার করেন পুলিশের চর খুব কাছ থেকেই নজর রাখছে। পুলিশ জানত একটি ২০/২২ বছরের মাঝারি উচ্চতা, শীর্ণকায়, তুর্কি টুপি পরিহিত যুবক কলকাতায় মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শওকত উসমানী প্রাক্তন মুহাজির, যিনি ১৯২০ সালের শেষে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন, তাঁর আগমন বার্তা পুলিশের কানে গেছিল। মুজফ্ফরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, উসমানী রায়কে সেকথা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। পুলিশ উসমানীর নামে হুলিয়া জারি করেছে টের পেয়ে মুজফ্ফর তাঁকে কলকাতা থেকে দ্রুত উত্তর ভারত পাঠিয়ে দেন। উসমানী কানপুর থেকে কিছুমাস বাদেই গ্রেপ্তার হন। ৭ মে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার পর ১০ মে মুজফ্ফর সেই খবর কাগজে পড়েছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে গা ঢাকা দিতে পারেননি। এই সময় পুলিশ তাঁর ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখছিল। মৌলভী লেনে বন্ধু কুতুবুদ্দিন আহমদের বাড়িতে সেই সময় তিনি থাকছিলেন। ১৭ মে ভোরবেলা ভারী বুটের আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি জেগে উঠে দেখলেন, কলকাতা পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর উচ্চপদস্থ অফিসার কিড সাহেবকে বলছেন- ‘স্যার, ইনি মুজফ্ফর আহ্মদ’।

মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং মুজফ্ফর আহ্মদের চিঠিপত্র রাষ্ট্রের চোখে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ‘অপরাধমূলক’। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে মুজফ্ফরকে রায়কে লেখেন, তাঁর পূর্বপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে। এঁরা সকলেই পুলিশের খাতায় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী কর্মীরূপে সুপরিচিত ছিলেন। রায় মুজফ্ফরকে চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যা ন্ড কোং -এর মাধ্যমে বামপন্থী সাহিত্য বিতরণ করার পরামর্শ দেন। রাজনৈতিক প্রচার বাড়াতে ভারতে অর্থ প্রেরণের কথাও তিনি লিখে ছিলেন। পুলিশ এই চিঠিগুলি পড়ে ঠিক করে নেন, রায়ের সঙ্গে এই যোগাযোগের অজুহাতে মুজফ্ফরকে ভবিষ্যতে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। পুলিশের খাতায় মুজফ্ফরকে বর্ণনা করা হয়েছিল সাংবাদিক হিসাবে। পুলিশের মতে নলিনী গুপ্তর মধ্যস্থতায় মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁকে বলশেভিক চর বানিয়ে নিয়েছিলেন। হাতে লেখা চিঠিগুলির পাশাপাশি মুজফ্ফরকে পাঠানো চেকগুলির ফটোকপি প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। এইভাবেই কমিউনিস্ট রাজনীতিকে গোড়া থেকেই শাস্তিযোগ্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। ১৯২৩ সালের জুন মাসে কীভাবে ভারতের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির প্রধান কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এই নিয়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সলা-পরামর্শ চলছিল। তাঁরা আশা করেছিলেন, এই ব্যক্তিদের সরিয়ে দিতে পারলে শহুরে কমিউনিস্টদের নির্মূল করে দেওয়া যাবে। সেই সাথে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে এই ছোট ছোট গ্রুপগুলির সংযোগ ছিন্ন করা সম্ভব হবে। তাঁরা মনে করেন:

“সন্দেহের কোনও কারণ নেই... যে C.ID. ভারতের নিছক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয় বরং সমগ্র আইনশৃঙ্খলা কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের সন্ধান দিয়েছে এই ... ব্যক্তিরাই ভারতে এই ...ষড়যন্ত্রের প্রধান এজেন্ট”।

ওপরওয়ালাদের এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি থেকেই মামলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল।

জেলে থাকাকালীন নানা সমস্যার সম্মুখীন হন মুজফ্ফর আহ্মদ। এমনকি নানা বই এবং পত্রপত্রিকা পড়তে চাওয়াও ছিল বিড়ম্বনা। ২৭ জুলাই ১৯২৩ গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সেসিলকে রিপোর্ট করেন মুজফ্ফরের চিঠিপত্র কঠোরভাবে সেন্সর করা হচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত চিঠিগুলি আটকে রাখা হচ্ছে। মুজফ্ফর আহ্মদ যা যা পড়তে চেয়েছিলেন সেই তালিকাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মুজফ্ফর নিম্নলিখিত সাময়িকীগুলির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন:

১. প্রবাসী (বাংলা মাসিক)

২. মডার্ন রিভিউ (ইংরেজি মাসিক)

৩. আত্মশক্তি (বাংলা সাপ্তাহিক)

৪. সোশালিস্ট (ইংরেজি মাসিক)

৫. ইনকিলাব (উর্দু মাসিক)

বন্দিকে এই সাময়িকীগুলি পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর পুস্তক তালিকায় ছিল: ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান-সমাজতন্ত্র-রাজনৈতিক দর্শক বিষয়ক বই, অ্যাডাম স্মিথ প্রণীত “ওয়েলথ অব নেশনস’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ, শ্রম এবং প্রশাসন সংক্রান্ত ঔপনিবেশিক সরকারের নানা প্রকাশনা।

বিচারের স্থানটি স্থির করতে সময় লেগেছিল। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় ইউনাইটেড প্রভিন্সের (যুক্ত প্রদেশ) সরকার মতামত জানিয়ে ছিলেন। তাঁদের মতে শওকত উসমানী কিছুদিন কানপুরে বসবাস করেছিলেন এই অজুহাতে সেখানে মামলা দায়ের করা অনুচিত। যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা অনভিপ্রেত। কর্নেলকে কিন্তু জোর দিয়ে বলেন, পাঞ্জাব ও বাংলায় ‘চরমপন্থী মতামত’ বড় বেশি শক্তিশালী। লাহোর এবং কলকাতা বিচারের স্থান হিসাবে অনপযুক্ত। বোম্বে ও মাদ্রাজেও বিচার হওয়া উচিত নয়। ডাঙ্গে এবং সিঙ্গারাভেলুকে তিনি ‘সেকেন্ডারি এজেন্ট’ হিসাবে চিহ্নিত করেন। কে সাহেবের মতে এই দু’জন তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাসের বসে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং তাঁর দলের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। উসমানী রায়কে চিনতেন বলেই তাঁকে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে অভিহিত করা হয়। কে বলেন, অন্যেরা সরাসরি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কে’র মতে উসমানী ছিলেন ‘ষড়যন্ত্রের মাথা ও পা’ (head and foot of the conspiracy)। তিনি বলেন কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই উসমানী রায়ের নির্দেশে সক্রিয় হয়েছিলেন। কে সাহেব উল্লেখ করেন, উসমানীকে লেখা রায়ের ৯ এপ্রিলের চিঠি। এখানে রায় উসমানীকে বলেন পাঁচটি কমিউনিস্ট কেন্দ্রকে একত্র করতে হবে; বোম্বের ডাঙ্গে গ্রুপ, লাহোরের ইনকিলাব গ্রুপ, ইউপি’র গ্রুপ, কলকাতায় মুজফ্ফরের গ্রুপ এবং মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলুর গ্রুপ। যেহেতু উসমানী ইউপিতে ধরা পড়েন, ইউপি’র সরকারকে বাধ্য করা হয় কানপুরে বিচারের ব্যবস্থা করতে। বিচারটির সর্বভারতীয় গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয় অন্যান্য বড়সড় মোকাদ্দমার মতোই ভারতের কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকেই এই মামলার ব্যয়ভার বহন করা হবে।

১৯২৭ সালে লেখা একটি চিঠিতে এবং তাঁর স্মৃতিকথায় মুজফ্ফর আহ্মদ অযোগ্য আইনজীবীদের ভূমিকা উল্লেখ করেন। বাংলার দুই কয়েদি মুজফ্ফর আহ্মদ এবং নলিনী গুপ্তর আইনজীবী নিয়োগের জন্য মরিয়া চেষ্ঠা করছিলেন আবদুল হালিম। মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি কলকাতার কমিউনিস্ট গ্রুপে যোগদান করেছিলেন। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুজফ্ফর তাঁর সহযোদ্ধা কমরেড আবদুল হালিমকে লেখেন আইবি অফিসাররা দাবি করছেন তাঁদের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। হালিম যেন দেখা করতে না আসেন। পুলিশ কেবল তাঁকে বিরক্ত করবে, হাজারটা প্রশ্ন করে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তিনি স্বভাবিকভাবেই মুজফ্ফরের ওপর চটে বসবেন। এই চিঠি পড়ে পুলিশ সেন্সররা মনে করেন মন্তব্যগুলি অযাচিত এবং চিঠি আটকে রাখা উচিত। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মত দেন, পত্র প্রেরিত হোক। তাঁরা চাননি তাঁদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ উঠুক। কাজেই মুজফ্ফরের বিরক্তি প্রকাশ কাজে দিয়েছিল। হালিমকে মুজফ্ফরের সঙ্গে জেলে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। হালিম এবং অন্যান্য সহানুভূতিশীল কমরেডরা কমিউনিস্ট প্রিজনার্স ডিফেন্স ফান্ড গড়ে তোলেন কলকাতা এবং বোম্বে থেকে অর্থসংগ্রহ করবার উদ্দ্যেশ্যে।

পয়লা নম্বর প্রসিকিউশন উইটনেস হিসাবে হাজির ছিলেন কর্নেল কে। সাক্ষ্যদান করার সময় তিনি বলেন, কমিউনিস্ট সাহিত্য এবং চিঠিপত্র প্রাপ্তির মাধ্যমে বলশেভিক চক্রান্ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। বাংলা ভাষায় লেখা মুজফ্ফরের উদ্দেশ্যে লেখা রায়ের চিঠিগুলি পুলিশ কোর্টে পেশ করেছিল। চিঠিতে গোপন কমিউনিস্ট সংগঠন এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে গণসংগঠন গড়ে তোলার কথা ছিল। পিপলস পার্টি বা শ্রমিক ও কৃষক পার্টি নাম দিয়ে কাজ করার প্রস্তাব ছিল। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার গুমঘর লেন, মৌলভী লেন, চিৎপুর রোড়, হ্যারিসন রোড, মহারানি স্বর্ণময়ী রোড়ের ঠিকানা থেকে এবং মুজফ্ফর আহ্মদের সহযোগী অবনী চৌধুরির বালি’র বাসস্থান থেকে পুলিশ নানা চিঠি উদ্ধার উদ্ধার করেন। হাতে লেখা চিঠিগুলি ষড়যন্ত্র প্রমাণ করতে বিশেষ কাজে লাগে।

দু’মাস মাত্র মামলা চলেছিল। ২০ মে ১৯২৪ জনশূন্য কোর্টে জজসাহেব হোমস তাড়াহুড়ো করে কেসের রায় শোনান। ‘Watertight case’ উপস্থাপনা করার জন্য তিনি কর্নেল কে’র প্রভূত প্রশংসা করেন। বিচারক ঘোষণা করেন: ‘আমি অভিযুক্ত নলিনী কুমার গুপ্ত (ওরফে নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত), শওকত উসমানী, মুজফ্ফর আহ্মদ এবং শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গেকে রাজাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করছি’। ভারতের দণ্ডবিধির ১২১-এ ধারা অনুযায়ী তিনি অভিযুক্তদের প্রত্যেককে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রবল গ্রীষ্মের সেই দিনটিতে হোমস, তাঁর সহকারী এবং পুলিশ ছাড়া আশপাশে কেউ ছিল না। ‘বলশেভিক’ বন্দিদের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁদের সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হতো না। আরও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য তাঁদের ইউপি’র আলাদা আলাদা কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। মুজফ্ফরকে রায়বেরেলি, উসমানীকে বেরেলি, ডাঙ্গেকে সীতাপুর এবং নলিনী গুপ্তকে গোরক্ষপুরে পাঠানো হয়। জুলাই মাসে বিচারের খরচ হিসাব করা হয়। ভারতের কোষাগার থেকে ব্যয় হয়েছিল ৪৮৬০৩ টাকা, তখনকার দিনের হিসাবে বিশাল পরিমাণ অর্থ। ৪২১৪০ টাকা ব্যারিস্টার রস অ্যালস্টানকে সরকার ফি হিসাবে প্রদান করেন। বাকি টাকা বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সাক্ষীদের ভ্রমণ ভাতা হিসাবে বিতরণ করা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট আপিলের রায় দেয় ১০ নভেম্বর ১৯২৪। দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। মোকদ্দমার রেশ পরের বেশ কয়েক বছর চলেছিল। পেশোয়ার এবং কানপুর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক মামলার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ১৯২৯ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা অবশ্য কমিউনিস্টদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহায়ক হয়।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্স পেশোয়ার এবং কানপুরের বিচারের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। দোষী সাব্যস্ত, সাজাপ্রাপ্ত এবং মুক্তিপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। মহম্মদ আকবর খান, আবদুল মজিদ, মহম্মদ শফিক, উসমানী এবং ডাঙ্গে— যাঁরা তখনো কারাগারে ছিলেন তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়। ইউপি থেকে কলকাতা ফিরে আসেন মুজফ্ফর আহ্মদ ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি কলকাতা ফিরে আসেন। সাধারণ কয়েদিদের প্রতি দেশের ঔদাসীন্য নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত লাঙল এবং গণবাণী পত্রিকায় পেশোয়ার এবং কানপুর মামলার জেরে বন্দি কমিউনিস্টদের ওপর লেখা বেরিয়ে ছিল। ডাঙ্গের মুক্তি উপলক্ষে ছবি সহ বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বলা হয়, কমিউনিস্ট বন্দিদের একমাত্র অপরাধ ছিল ভারতের জনআন্দোলনের প্রেক্ষিতে মার্কসবাদ প্রচার। সেই সঙ্গে মুজফ্ফর কমিউনিস্ট প্রতিরক্ষা তহবিলের কোষাধ্যক্ষকে লেখেন ‘অনেক পরিমাণ’ অর্থ তহবিলে রয়েছে। এই টাকা অভিযুক্তদের দলের কাছেই যাওয়া উচিত। মামলা মোকদ্দমার পর অবশিষ্ট টাকা তিনি সিপিআই-র সেক্রেটারি ঘাটেকে হস্তান্তর করতে বলেন।

কর্নেল সেসিল কে (১৮৬৮-১৯৩৫) কানপুরের মামলার রায় ঘোষণার পর অবসর গ্রহণ করেন। ঔপনিবেশিক ভারতে তিনিই প্রথম গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান, যিনি সাম্যবাদকে ভ্রুণাবস্তায় নির্মূল করতে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়ে ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি ডেভিড পেট্রি (১৮৭৯- ১৯৬১) ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন জানতে পেরে মুমূর্ষু মুজফ্ফর আহ্মদ ১৯২৫ সালের শেষ থেকেই আবার কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় মুজফ্ফর লিখে ছিলেন, ডেভিড পেট্রি হয়তো চেয়েছিলেন জেল থেকে আগে ছাড়া পেয়ে তিনি শেষ হয়ে যাবেন। কিন্তু পেট্রিকে তিনি খুশি করতে পারেননি। মানুষের জন্ম একবারই হয়। বাঁচতে কে না চায়? আশি বছর পেরিয়েও মুজফ্ফর আহ্মদ বেঁচে ছিলেন। স্যার ডেভিড পেট্রি তখন আর পৃথিবীতে ছিলেন না। তিনি একথাও লেখেন, যে ক্রমাগত নজরদারির আওতায় রেখে পেট্রি এবং পুলিশ তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন।

মামলার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল? ‘রাজদ্রোহ’ শীর্ষক প্রবন্ধে মুজফ্ফর আহ্মদ এই নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে তাঁদের কার্যকলাপকে ‘সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ’ হিসাবে অভিহিত করা উচিত। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে রাজনৈতিক বন্দিদের অভিযুক্ত করার জন্য এই বাক্যাংশই উপযুক্ত। ইংল্যান্ডের রাজা একজন ব্যক্তি। তিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পরিচালক নন। তাই ‘রাজার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের’ অভিযোগ হাস্যকর। ঔপনিবেশিক আইন লঙ্ঘন রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজি এবং ঔপনিবেশিক আইন দ্বারা সুরক্ষিত বিশাল সম্পত্তির বিদেশি এবং দেশি মালিকদের স্বার্থের বিরোধিতা ছিল কমিউনিস্ট রাজবন্দিদের একমাত্র অপরাধ।

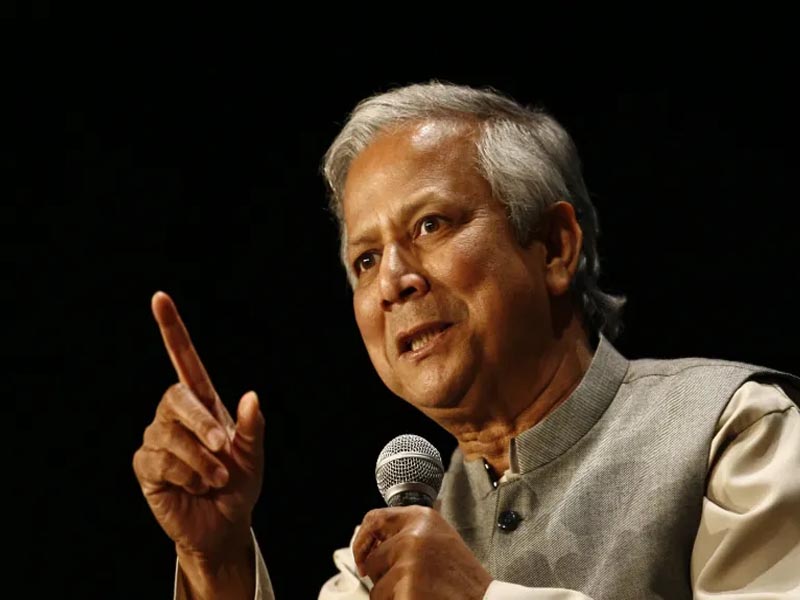

KAKABABU

কানপুর ‘ষড়যন্ত্র’ মামলার শতবর্ষের নিরিখে মুজফ্ফর আহ্মদ

×

![]()

Comments :0