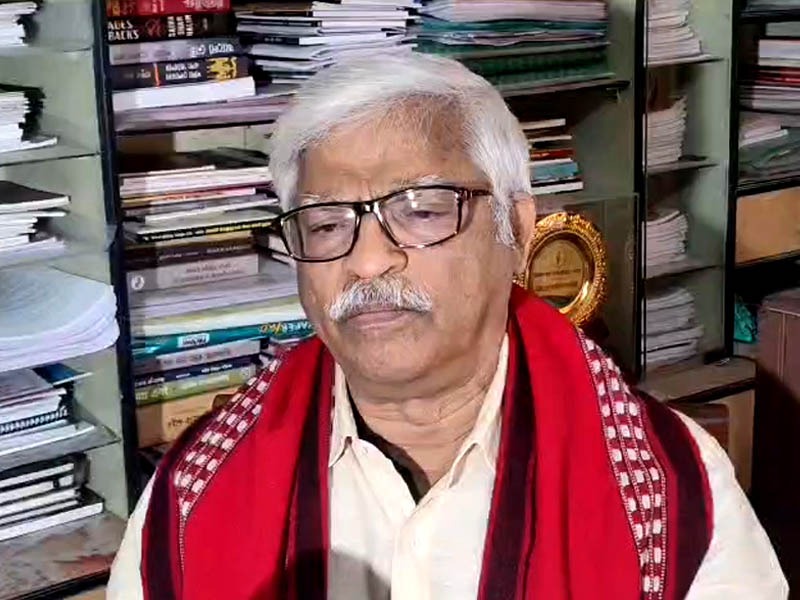

দেবাশিস মিথিয়া

ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা এখন এক ভয়ঙ্কর বিপদ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। দেশের ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তা অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে আরএসএস-বিজেপি। ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা (সব ধর্মের সমান মর্যাদা) এবং বহুত্ববাদী সংস্কৃতি (বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়) কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ব্রিটিশরা 'বিভাজন নীতি' ব্যবহার করে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার শুরু তখন থেকেই। তারা ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের মতো সংগঠন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি শুরু করে, যা পরে আরও তীব্র হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ভারতের ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা। সেই সময় হিন্দু-মুসলিম-শিখ দাঙ্গায় লাখ লাখ মানুষ মারা যান, কোটি কোটি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিলেন। এই ঘটনা সমাজে গভীর ক্ষত তৈরি করে, যার প্রভাব এখনও রয়েছে। স্বাধীনতার পরেও ভারত দাঙ্গা এবং ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: গুজরাট দাঙ্গা (১৯৬৯ সাল), আসামের নেলি গণহত্যা (১৯৮৩ সাল), মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডি দাঙ্গা (১৯৮৪ সাল), বাবরি মসজিদ ধ্বংস (১৯৯২ সাল), গুজরাট দাঙ্গা (২০০২ সাল), উত্তর-পূর্ব দিল্লির দাঙ্গা (২০২০ সাল)। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার শামসেরগঞ্জে দাঙ্গা হয়েছে। এতে ৩ জন মারা যান, অনেক সম্পত্তি ধ্বংস হয়। পরিবেশ এখনও থমথমে। এই ঘটনাগুলি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার পরিপন্থী এবং সামাজিক সম্প্রীতির পথে বড় বাধা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক বিভাজন কীভাবে আজকের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে।

বর্তমান রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

আজকের ভারতবর্ষে অনেক রাজনৈতিক দল প্রায়শই নির্বাচনে জেতার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে ধর্মকে কাজে লাগাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী বক্তব্য, সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ এবং 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)'-এর মতো বিতর্কিত আইন সমাজে বিভেদ বাড়িয়েছে।

বিজেপি হিন্দুত্ববাদের প্রচার করে, যা তাদের রাজনৈতিক কৌশল। এই প্রচারের মাধ্যমে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের আবেগ ও সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করে। সিএএ এবং এনআরসি’র মতো আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিজেপি পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তোলে, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপন্ন। এই নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সমাজে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বিভেদ বাড়াতে সাহায্য করে।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রায়শই মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের কিছু নীতি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককালে সরকারি অর্থে হিন্দু মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী। এই পদক্ষেপ দীর্ঘদিনের তৃণমূল সমর্থক মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিতে পারে, কারণ তারা একে বৈষম্যমূলক মনে করতে পারে। অর্থাৎ, তৃণমূলের এই পদক্ষেপ তাদের দীর্ঘদিনের ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে পারে।

ভারতে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্মীয় বিভেদের বিষ ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তখন বামপন্থী দলগুলি এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তারা সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিরোধী এবং সকল নাগরিকের সমান অধিকারের পক্ষে সর্বদা সোচ্চার। বামপন্থী দলগুলি সমাজের মূল সমস্যাকে অর্থনৈতিক ও শ্রেণিভিত্তিক মনে করে। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণে বামপন্থীরা বিশ্বাসী। শিক্ষা ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে তারা সম্প্রীতির বার্তা দেয় এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে সাংগঠনিক দুর্বলতা ও জাতীয় স্তরে সীমিত প্রভাবের কারণে তাদের প্রচেষ্টা প্রায়শই ফলপ্রসূ হয় না।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমাজ মাধ্যম

ডিজিটাল যুগে সোশাল মিডিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে একটি বিপজ্জনক মাধ্যম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যোগাযোগের সহজলভ্যতা, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া, বেনামী প্রকৃতি, অ্যালগরিদম-চালিত কনটেন্ট, ভুল তথ্য পরিবেশন— এই সমস্ত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় সহিংসতা ছড়ানো হচ্ছে।

সোশাল মিডিয়ার একটি বড় বিপদ হলো এর মাধ্যমে খুব দ্রুত এবং ব্যাপক আকারে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিদ্বেষ-বিভাজনকারী গোষ্ঠীগুলি মিথ্যা খবর, ছবি এবং ভিডিও খুব সহজে ভাইরাল করে দেয়। ২০১৩ সালের মুজফ্ফরনগর দাঙ্গার প্রধান কারণ ছিল একটি ভুয়ো ভিডিও। গবাদি পশু পাচারের মিথ্যা খবর ছড়িয়ে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর হামলা চালায়, যার ফলে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এখানে প্রায়শই হিন্দুত্ববাদীরা এবং উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি মুসলিম বা খ্রিস্টানদের ‘বহিরাগত’, ‘দেশদ্রোহী’ অথবা ‘হিন্দু সংস্কৃতির জন্য বিপজ্জনক’ ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করে ঘৃণা ছড়ায়। প্রতি বছরই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটিতে উসকানিমূলক পোস্ট এবং হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও, সোশাল মিডিয়া খুব দ্রুত গোষ্ঠী তৈরি এবং সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। সাম্প্রদায়িক মানসিকতার লোকেরা খুব সহজেই বিভিন্ন অনলাইন গ্রুপে যোগ দিয়ে সহিংস কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে পারে। মেসেজিং অ্যাপস এবং ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে দাঙ্গাবাজরা কোথায় মিলিত হবে, কীভাবে অস্ত্র জোগাড় করবে এবং কখন হামলা করবে তার নকশা তৈরি করে। অনেক সময় ধর্মীয় শোভাযাত্রার আগে বা পরেও সহিংসতার জন্য লোক জড়ো করা হয়। এতে কিছু রাজনৈতিক দলের মদত থাকে। সোশাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম, ব্যবহারকারীর আগ্রহের উপর ভিত্তি করে কনটেন্ট পাঠায়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ব্যক্তিরা একই ধরনের বিদ্বেষমূলক তথ্যের একটি বদ্ধ পরিবেশে (ইকো চেম্বার) আটকে পড়ে। এটি তাদের মধ্যে বিদ্বেষ আরও বাড়ায় এবং ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণু করে তোলে। কেউ যদি হিন্দুত্ববাদী বা ইসলামপন্থী বিদ্বেষপূর্ণ পেজ ফলো করে, তাহলে অ্যালগরিদম তাকে সেই ধরনের কনটেন্ট আরও বেশি করে দেখাতে শুরু করে। রাজনৈতিক দলের আইটি সেল অনেক সময় বিদ্বেষপূর্ণ বিষয়বস্তু অর্থের বিনিময়ে প্রচার (Boost) করে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এখানে বেনামে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা ও ভুল তথ্য ছড়ানোর সুযোগ থাকায়, আইনি বা সামাজিক জবাবদিহি করতে হয় না। ফলে লোকজন আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অভিযোগ আছে, কিছু রাজনৈতিক দল বেনামী ট্রোল আর্মি ব্যবহার করে বিদ্বেষ ছড়ায় ও সাম্প্রদায়িক অ্যা জেন্ডা প্রচার করে। সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করা রাজনৈতিক নেতারা এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও গরিব মানুষ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সবচেয়ে বড় শিকার গরিব মানুষ। সীমিত আর্থিক ক্ষমতা, দুর্বল সামাজিক অবস্থান এবং নিরাপত্তাহীনতা তাদের চরম ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়। দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা অসংগঠিত শ্রমিক হওয়ায় দাঙ্গার সময় কর্মস্থল ও বাজার বন্ধ হয়ে গেলে তাদের আয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় আমেদাবাদের দরিদ্র মুসলিম ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা তাদের সামান্য সম্বলটুকুও হারিয়ে দারিদ্রের জালে জড়িয়ে পড়েন, প্রায় এক লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হন এবং আহত দরিদ্রদের ৭০ শতাংশই কোনও স্বাস্থ্যসেবা পাননি। জাতিসঙ্ঘের রিপোর্টেও উঠে এসেছে, ওই দাঙ্গায় নিহত প্রায় দুই হাজার মানুষের অধিকাংশই ছিলেন গরিব। ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি বা ঝুপড়িতে বসবাস করায় তারা দাঙ্গাকারীদের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হয়। ২০১৩ সালের মুজফ্ফরনগর দাঙ্গায় হাজার হাজার গরিব পরিবার তাদের কাঁচা ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়। ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লির দাঙ্গায়ও একই চিত্র দেখা যায়, যেখানে শিব বিহার ও জাফরাবাদের গরিব মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংসের ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কটে পতিত হন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি দাঙ্গায় নিহত ৫৩ জনের অধিকাংশই ছিলেন দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যও একই কথা বলেছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের মতে, মুজফ্ফরনগর দাঙ্গায় আহতদের ৮০ শতাংশই ছিলেন নিম্ন আয়ের মানুষ এবং সাউথ এশিয়া টেররিজম পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, এই ধরনের দাঙ্গায় গরিবদের হতাহতের হার ৯০ শতাংশের বেশি। দাঙ্গার পর গরিব মানুষেরা আরও প্রান্তিক ও বঞ্চিত হয়ে পড়েন, তাদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ কমে যায় এবং এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে গভীর মানসিক চাপ ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে।

ইতিহাসের সত্যতা

ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার কিংবা সোশাল মিডিয়ায় সাম্প্রদায়িক বিষয়ের প্রচারে বড় চিন্তার বিষয় হলো ইতিহাসের বিকৃতি। অর্ধসত্য তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে যা ধর্মীয় লড়াই মনে হচ্ছে বাস্তবে তা একেবারেই নয়। এখানে দুটি ঘটনার উল্লেখ করলে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঘটনা ১: গুজরাট গণহত্যার সময় আক্রমণকারীরা মাহমুদের সোমনাথ মন্দির ধ্বংসকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য অন্য কথা বলে। কলহনের রাজতরঙ্গিণী অনুসারে, সোমনাথের আগে মাহমুদ মুলতান আক্রমণ করেন, যেখানে মুসলিম শাসন ছিল। লাহোরের রাজা আনন্দপাল তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। মাহমুদ মুলতান ধ্বংস করেন, মসজিদও ছাড়েননি। অথচ সোমনাথ আক্রমণের পথে বহু হিন্দু মন্দির অক্ষত ছিল। আসলে মাহমুদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মন্দিরের ধনসম্পদ লুট করা, দেবমূর্তি ধ্বংস নয়। লুটের পর তিনি পরাজিত রাজার ভাইকে মন্দির পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব দেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে বহু হিন্দু সেনাও ছিল। তাই সোমনাথের ধ্বংস ও লুটে শুধু মাহমুদ নন, হিন্দুরাও জড়িত ছিলেন। আরএসএস নেতা গোলওয়ালকরও এই তথ্য স্বীকার করেছেন। বিজেপি এই সত্য গোপন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

ঘটনা ২: মহীশূরের শাসক টিপু সুলতানের রাজ্যে হিন্দু মারাঠারা আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার একটি পবিত্র মন্দির ধ্বংস করে সম্পদ লুট করেছিল। মন্দিরটিকে রক্ষা করতে না পারায় অনুতপ্ত টিপু জগৎগুরু শঙ্করাচার্যকে চিঠি লিখে মন্দিরটির ক্ষতির তালিকা চান এবং সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেন। টিপুর শাসনকালে হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তিনি হিন্দু মন্দির ও ব্রাহ্মণদের জমি দান করেছিলেন এবং দেবমূর্তি স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্যও করতেন। এমনকি একটি মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেওয়ারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দু রাজা ও মুসলিম নবাবদের লড়াইকে আমরা হিন্দু-মুসলিমের লড়াই বলে দেখি, যা একেবারেই ঠিক নয়। এগুলি ছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই মাত্র। ইতিহাসের বিশ্লেষণ হোক ধর্ম নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে, যেখানে কোনও ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। ইতিহাস বলছে, অতীতে শাসকরা মন্দির বা মসজিদ ভেঙেছে তাদের ক্ষমতা চরিতার্থ করতে, ধন সম্পদ লুট করতে, কোনও ধর্মীয় মাপকাঠিতে নয়। ইতিহাসের সঠিক বিশ্লেষণ না হলে ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলিকে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের লড়াই হিসাবেই দেখা হবে। ফলে গুজরাট হতেই থাকবে, শামসেরগঞ্জও বন্ধ হবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কঠোর আইন, শিক্ষা সংস্কার ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ জরুরি। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি সহনশীল, সম্প্রীতিপূর্ণ ভারত গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবেই দায়িত্ব নিতে হবে। এটি কেবল সময়ের দাবি নয়, ভারতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি।

Comments :0