ডাঃ ফুয়াদ হালিম

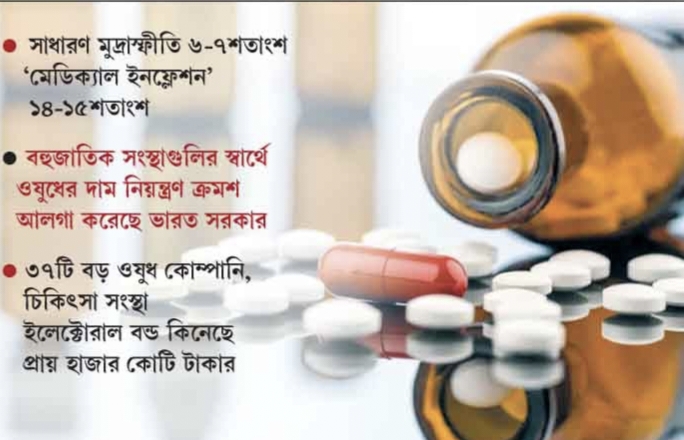

ভারতে সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার ৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ। কিন্তু মেডিক্যাল ইনফ্লেশন বা চিকিৎসা মূল্যস্ফীতি হার ১৪ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং চিকিৎসার খরচ কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে সহজেই অনুমেয়। ওষুধ ও চিকিৎসার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম একজন রোগীর ক্ষেত্রে এক বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নার্সিংহোমের খরচ, চিকিৎসকের ফি, ও বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ডায়গোনোস্টিক টেস্টের তুলনায় ওষুধের খরচ এক সিংহভাগ দখল করেছে যা সাধারণ মানুষের নিজেদের পকেট থেকে বহন করতে হয়। চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি হয়ে তো ওষুধ চলেই। উপরন্তু বাড়িতে থেকে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী অসুখের জন্য একটানা ওষুধের খরচ মেটাতে হয় মানুষকে। স্বাস্থ্যবিমা এই ওষুধের দাম মেটায় না।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এক ৪০ বছর বয়সি মানুষ যদি ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন অথবা কার্ডিয়াক সমস্যায় ভোগেন এবং তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়, তাহলে দেখা যাবে সেই ব্যক্তি যদি ৭৫ বছর পর্যন্ত বাঁচেন তাহলে ৩৫ বছর ধরে প্রতিদিন তাঁকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। এটা তার কিউমুলেটিভ ওষুধ খরচ, যার দাম বাড়তেই থাকবে ক্রমশ। ওষুধের দাম ক্রমশ বাড়ার কারণেই প্রতিটি সংসারের মাসিক বাজেট ক্রমাগত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে ক্রমশ হ্রাস আলগা করছে ভারত সরকার। বহু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে নানা কৌশলে। হাতি কমিটি-র সুপারিশকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে প্রকারান্তরে সরকার বলেই দিচ্ছে যে সকলের জন্য ওষুধ আর নয়।

ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীতে ওষুধের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ করে, নতুন পেটেন্ট আইন প্রণয়ন হয়। হাতি কমিটি বা সংসদীয় কমিটি’র সুপারিশ অনুযায়ী ওষুধ নীতি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বা ডিপিসিও (ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার) জারি হয়। যার মূল বিষয় ছিল, সাধারণ মানুষের যাতে ওষুধের দামের ক্ষেত্রে সুবিধা পান। সে সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আওতাধীন বেশ কিছু ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জন্ম নেয় রাজ্যে রাজ্যে। বহু ওষুধ সংস্থা কম খরচে ওষুধ তৈরি করতে সমর্থ হয়। আমরা জানি ‘হাতি কমিটি’র রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে, যাতে ওষুধকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার কথা বলা হয়, মানুষের যাতে চিকিৎসার সাশ্রয় হয়।

অর্থাৎ ওষুধের দাম সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছিল এবং এই দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা প্রকাশ্যে এসেছিল ১৯৭৯ সালে, যখন ডিপিসিও প্রকাশ হয়। উৎপাদনের খরচ ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল ওষুধকে। দাম নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই একটু একটু করে এই ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা শুরু হয়। প্রয়োজনীয় ওষুধ অর্থাৎ বিভাগ ১, গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ অর্থাৎ বিভাগ ২এবং অবশিষ্ট ওষুধ বা বিভাগ ৩। ১৯৮৭ সালে যে ডিপিসিও অর্ডার হলো তাতে ৩ নম্বর বিভাগটিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে করে দেওয়া হলো। এর মানে হলো বিভাগ ১-এ উৎপাদন খরচের ওপর ৪০ শতাংশ এবং বিভাগ ২-তে উৎপাদন খরচের ওপর ৫৫ শতাংশ ধার্য হলো। এরসঙ্গে ১৬ শতাংশ রিটেলার মার্জিন এবং এক্সাইজ ডিউটি যোগ করে সব মিলিয়ে এমআরপি রাখা হলো। আর বিভাগ ৩-এর জন্য ওষুধ উৎপাদকদের হাতে ১০০ শতাংশই উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো দাম নির্ধারণে।

পরবর্তীতে সরকার ওষুধ কোম্পানিগুলিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আরও কমাতে থাকে। ১৯৯৫ সালে ডিপিসিও নির্দেশে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও কমিয়ে দেওয়া হলো। বিভাগ ১-র প্রয়োজনীয় ওষুধের ক্যাটেগরিকে ১০০ শতাংশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, ওষুধের তালিকাও ১৪০ থেকে ৭৬-এ নামিয়ে দেওয়া হলো। বহু ওষুধকে ক্যাটেগরি ২-তে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলো। ২০১৩ সালের ডিপিসিও প্রয়োজনীয় ওষুধগুলির ওপর সীমিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করল। অর্থাৎ হ্রাস আলগা হলো ওষুধ নিয়ন্ত্রণে। ন্যাশনাল লিস্ট অব এসেনসিয়াল মেডিসিন (এনএলইএম) অনুযায়ী ৩৪৮টি ওষুধের নতুন তালিকা তৈরি হলো (একক বা সংমিশ্রণ— সিঙ্গল বা কমবিনেশন) ওষুধের ক্ষেত্রে। এর অর্থ গুনগত পরিবর্তন সাধন করা হলো। একইসঙ্গে ওষুধের দামকে ধীরে ধীরে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কাজ শুরু হলো।

ডিপিসিও ২০১৩ বলল, উৎপাদক ওষুধের দাম নির্ধারণ করতে পারবে। পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তিতে বছরে একবার নির্ধারিত ফর্মুলেশনের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বৃদ্ধি করতে পারবেন এবং এই বিষয়ে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। এরপরেই সব ওষুধের দামই ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ওষুধের উপর আবগারি শুল্কের বাড়বৃদ্ধি। আগে, অন্যান্য পণ্যের মতো উৎপাদন খরচের উপর আবগারি শুল্ক নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু ২০০৫ সালে সরকার এটি পরিবর্তন করে। ওষুধের খুচরা মূল্যের উপর আবগারি শুল্ক নির্ধারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ওষুধের উৎপাদন খরচ ১০০ টাকা এবং এমআরপি ৩০০ টাকা হয়, তাহলে ২০০৫ সালের আগে এর আবগারি শুল্ক ছিল ৮ টাকা, যা উৎপাদন খরচের ৮% ছিল, যা ২০০৫ সালের পরে এমআরপি’র ৮% হয়ে ২৪ টাকা হলো। এইভাবে, ওষুধ কোম্পানিগুলি ওষুধের খুচরা মূল্য বৃদ্ধি করতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও আনন্দের সাথে বর্ধিত আবগারি শুল্ক আদায় করতে থাকে।

শুধু তাই নয়, এরপর ওষুধের এল জিএসটি। এর আগে অনেক রাজ্য সরকারই অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের ওপরে হয় কোনও বিক্রয় কর আরোপ করেনি নতুবা ন্যূনতম একটা বিক্রয় কর ধার্য করত। কিন্তু জিএসটি চালু হওয়ার পরে ১২ থেকে ১৮ শতাংশের স্ল্যাব চলে এল। বস্তুত ১৯৭৫ সালের হাতি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে যে ‘সকলের জন্য ওষুধ’ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল, তা পুরোপুরি ধ্বংসের অভিযান শুরু হয়েছিল গেল ২০১৩-১৪ সাল থেকে। এর সূচনা অবশ্য হয়েছিল ১৯৯০-এর নয়া উদারীকরণ নীতির হাত ধরেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলোপ এবং বিক্রির উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক সেক্টরে ওষুধ শিল্প সংস্থাগুলিরও ধ্বংস প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেল। স্ট্র্যাটেজিক সেল-এর নামে মেজরিটি শেয়ার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হতে শুরু করল। ওষুধপত্র আমদানির ওপর জোর দেওয়া হলো।

ধীরে ধীরে ওষুধ শিল্পে অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। এর আগে ভারত ছেড়ে যাওয়া বিদেশি ওষুধ সংস্থাগুলি ব্রাউনফিল্ড রুট দিয়ে ভারতে ফিরে আসতে শুরু করল। যেমন ভারতের দুটি বৃহৎ কোম্পানি র্যা টনব্যাক্সি এবং পিরামল গ্রুপ অব কোম্পানিজ এই পদ্ধতিতেই যথাক্রমে জাপানের দাইচি সানকিও এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক অ্যাবট ল্যাবরেটরিজ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই এখন মোদী সরকারের অনুমতিক্রমে বহু ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার আওতায় চলে যাওয়ার পথে। অর্থাৎ ওষুধ শিল্পে হাতি কমিটি’র আগের অবস্থা ফিরে আসতে চলেছে মোদী সরকারের আমলে।

শুধু তাই নয়, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ও রাজনৈতিক দল বিশেষ করে শাসক দলের যোগসাজশে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। বাজারে জাল ওষুধ থেকে নিম্ন মানের ওষুধের রমরমা এবং সেইসব অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার মারাত্মক প্রচেষ্টা চলছে। এর জন্য ইলেক্টোরাল বন্ড কিনলেই সাত খুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। দুপক্ষই পরিপুষ্ট হচ্ছে এতে। জানা গেছে ৩৭টি বড় ওষুধ কোম্পানি ও স্বাস্থ্য সংস্থা ইলেক্টোরাল বন্ড কিনেছে প্রায় হাজার কোটি টাকার। ওষুধের গুণমান বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে টাকা দিয়ে দায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার অভিযোগ প্রমাণিতও হয়েছে। একইভাবে জাল ওষুধ বাজারে ছেয়ে যাওয়ার ফলে মুখ বাঁচাতে কোম্পানিগুলি শুধুমাত্র একটি বা দুটি ব্যাচের কথা বলছে। কিন্তু প্রশাসন এটা দেখছে না যে সেইসব সংস্থার সেই ওষুধের সমস্ত ব্যাচগুলির পরীক্ষা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। তাহলে কিভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলি? জাল ওষুধ বন্ধ করার উদ্যোগই বা কোথায়? আসলে টাকা দিয়েই মিলছে রেহাই। যার প্রভাব পড়ছে ওষুধের দামের ওপরে।

Comments :0