কিংশুক রায়

আজ ৪ নভেম্বর ২০২৫। সারা রাজ্যে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে রবীন্দ্রনাথের গান ‘‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’’। এখন থেকে ঠিক ১২০ বছর আগে ৭ আগস্ট ১৯০৫ কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গানটি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন। গগন হরকরা’র ‘‘আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ কে রে’’ গানের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি কালোতীর্ণ হয়ে আজ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। সেদিন ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, আজ অন্য রাষ্ট্রের গান বলে দাগিয়ে দিয়ে দেশজুড়ে জাতি ধর্ম বর্ণের বিরুদ্ধে গিয়ে আগুন জ্বালানোর চক্রান্ত চলছে। তখন এই গানই আমাদের আজান, আমাদের প্রতিবাদের ভাষা।

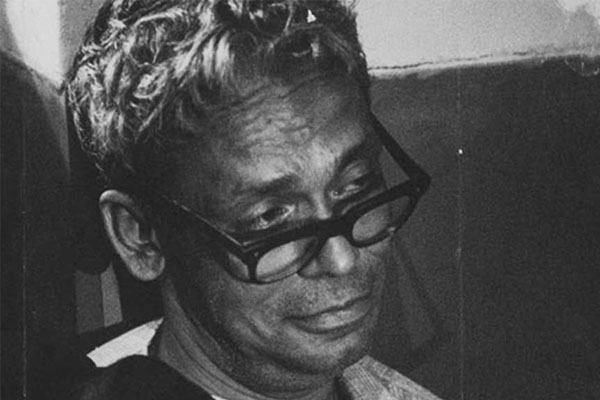

ঋত্বিক ঘটক জাতীয় সঙ্গীত পর্যায়ে ‘‘কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে’’ গানটি ব্যবহার করেছিলেন জীবনের শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো গপ্পো’তে। সার্থক সে চিত্রায়ন। গানের কথাতেই বঙ্গবালাকে সামনে রেখে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন ‘‘ওরা চাহে না তোমারে আপন মায়ে রে নাহি জানে’’। মা আজ আক্রান্ত। আক্রান্ত আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য। তখন রবীন্দ্রনাথের সাথে সাথে ঋত্বিক ঘটক’কে প্রয়োজন।

ঋত্বিক আমাদের শিখিয়েছেন ক্যামেরার লেন্স কখনও মিথ্যে কথা বলে না। ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ দিয়ে আর যাই হোক সত্যকে আড়াল করা যায় না। পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু ঘটুক না কেন ক্যামেরায় তা ধরা পড়বেই। একারণে ক্যামেরাকে অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিশীল মানুষ সবসময় ক্যামেরাকে সঙ্গী করে দুনিয়াকে দেখার চেষ্টা করেছেন। আইজেনস্টাইন থেকে জা লুক গোদার, ফেলিনি থেকে ত্রুফো সকলেই ক্যামেরাকে সঙ্গী করে দেশে দেশে মানুষের ভাষাকে চিত্রায়িত করেছেন। আমাদের দেশে ঋত্বিক ঘটক থেকে শ্যাম বেনেগাল, আদুর গোপালকৃষ্ণান থেকে মৃণাল সেন এই পথের অন্যতম সহযোদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথের গান ঋত্বিকের ছবিতে বারে বারে এসেছে। যখন চলচ্চিত্রের পর্দায় সেই গান ব্যবহৃত হয়েছে, তখনই এমন এক দৃশ্যকল্প তৈরি হয়েছে যা ছবির অন্তর্নিহিত ভাষাকে বুঝতে সাহায্য করেছে। গানগুলিকে এভাবে সাজালে দেখা যাবে কোমল গান্ধারে ‘আকাশভরা সূর্য তারা’, ‘আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে’, সুবর্ণরেখায় ‘আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়’, মেঘে ঢাকা তারায় ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে’। যুক্তি তক্কো গপ্পো’তে আরও একটি আরও একটি তাৎপর্যবাহী গান ‘আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি’। ঋত্বিকের বহুল আলোচিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমলগান্ধার’ ও ‘সুবর্ণরেখা’ ট্রিলোজিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আমি কিছুই প্রকাশ করতে পারি না। আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি আমার সমস্ত অনুভূতি জড়ো করে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে বুঝেছিলেন এবং সেসব লিখেও ফেলেছিলেন। আমি যখন তাঁর লেখা পড়ি তখন আমার মনে হয় যে সবকিছুই বলা হয়ে গেছে এবং নতুন করে আমার আর কিছুই বলার নেই’।

ঋত্বিকের জীবনে তিনটি পর্যায় গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র। তিনটি ক্ষেত্রেই এমন সফল ও সার্থকনামা মানুষ খুব কম দেখা যায়। কিন্তু সময়কালে দেখা যাবে ঋত্বিকের সৃজন ক্ষমতাকে আড়াল করতে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিল রাষ্ট্র প্রশাসন আর এক শ্রেণির মানুষ। কিন্তু আটকাতে পারেনি। ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ মুক্তি পেয়েছিল ঋত্বিকের প্রয়াণের পরে। আর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো গপ্পো’ ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায়। ঋত্বিককের আত্মজীবনীমূলক ছবি হিসাবে একে চিহ্নিত করা হয়। যেখানে নীলকণ্ঠ বাগচী সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেননি। বরং দেশভাগ, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর নকশালবাড়ি আন্দোলনের এক ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে। এ নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেন— ‘১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমি যেমনটি দেখেছি, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’তে আমি ঠিক সেটাই দেখাতে চেয়েছি। এটাতে কোনও ভাবাদর্শের বর্ণনা নেই। আমি কোনও রাজনীতিকের দৃষ্টিতে এটাকে দেখিনি। কোনও রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে তুষ্ট করা আমার কাজ নয়’। নিজের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে চলচ্চিত্রের ভাষায় মাত্র দু’দিনে এই ছবির চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেন।

শুধু ছবিতেই নয় গল্পেও নির্মম সত্যকে আসনে আনার চেষ্টা করেছেন। যেমন ‘কমরেড’ গল্পটি। একচল্লিশ দিন ধরে কল বন্ধ। ন্যায্য দাবিতে মজুররা ধর্মঘট করেছে। শ্রমিক মহল্লায় তথা কলের নেতা ঝাব্বু। সকলেই মান্য করে। শ্রমিকদের জন্য জান কবুল করতে কখনও পিছপা হয় না। কিন্তু আজ কি দেখছে লালবাহাদুর? জিগরি দোস্ত ঝাব্বু কিনা রাতের অন্ধকারে কল মালিক শ্রীবাস্তবের নতুন বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকছে। সঙ্গে আরও দু’জন। একজন নয়া ইউনিয়ানের তাঁবেদার গুন্ডা অন্যজন ম্যানেজারের পেটোয়া চুকলিখোর নন্দ মিস্ত্রি। প্রথমে ভয় লেগেছিল হয়ত ঝাব্বুর কোনও বিপদ। পরক্ষণেই ঝাব্বুর মুখের কলকল হাসি বুঝিয়ে দিল এখানে অন্য কিছু ঘটতে চলেছে। নজর করে কান পেতে শোনা বোঝার চেষ্টা করে যা মালুম হলো ঝাব্বু মালিকের টোপ গিলেছে। মালিক নাকি বলেছে তার টাকার দরকার নেই। কল বন্ধ করে দেবে বেশি ঝামেলা হলে। এদিকে শ্রমিক মহল্লায় ঘরে ঘরে অনশন। প্রায় না খেতে পাওয়া অবস্থা। শ্রমিক নেতা মালিকের হয়ে দালালি করছে। লালবাহাদুর বুঝতে পারে গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বহন করার দায়টা যেন ঝাব্বু নিজের কাঁধে নিতে চায়। শ্রমিকদের কিছু দাবি মালিক পক্ষ মেনে নিতে রাজি। দু’পক্ষই যদি নিজের অবস্থান থেকে একটু একটু সরে আসে। লালবাহাদুর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। কারখানার জান ঝাব্বুর মুখে একি কথা। হঠাৎ লালবাহাদুর চিৎকার করে বলে ওঠে – ’এবার পথটা নষ্ট করে দিতে চাও? এতদিন জানের খুন দিয়ে যে সংহত শক্তি জমে উঠেছে, তার মূলে আঘাত করবে?’ ঝাব্বু লালবাহাদুরকে বোঝাতে চায় – ‘ভুল করছ। আবার লড়াই হবে। একটু সামলে উঠতে দাও। অল্প ত্যাগ করে এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচাই।’ এ ঝাব্বুকে লালবাহাদুর চেনে না। এ যেন হাজারো মজুরের রক্ত চোষা ভাড়াটে নেতা। এতগুলো মজুরের জীবন নিয়ে খেলার ওর কোনও অধিকার নেই। এমনকী বাঁচার কোনও অধিকার নেই। কাপড়ের ফাঁস দিয়ে জোরে টানতেই ঝাব্বুর শরীরটা লালবাহাদুরের কোলে এসে স্থির হয়ে যায়। অপলক দৃষ্টি। সমস্ত চরাচর জুড়ে বৃষ্টি নামে।

জন্ম শতবর্ষে ঋত্বিক ঘটককে ফিরে দেখার নানা কারণ আছে। কারণ তিনি তো শুধু গড়পরতা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। সৃজনশীল মানুষের যাবতীয় সত্তা ধারণ করে সাহিত্য নাটক ও চলচ্চিত্রে অবদান রেখে গেছেন। পারিবারিক সূত্রে ঋত্বিকের পিতা সুরেশ চন্দ্র ঘটক ছিলেন জেলা সমাহর্তা। অবসর সময়ে কাব্য চর্চা করতেন। নাটকও লিখেছেন বেশ কয়েকটি। যদিও সেসব ছিল সামাজিক ও পৌরাণিক পালা। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে মানুষের মূল্যবোধ ও সমাজকে বিশ্লেষণ করার নানাবিধ উপাদান ছিল। ঋত্বিক কখনও সেই ঐতিহ্য অস্বীকার করেননি। বরং তুলসি তলায় বসে মা’র কাছে আমাদের দেশের অন্যতম মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনেছেন। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজতন্ত্র গঠনের লড়াই দেশে দেশে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। যার ঢেউ এসে লাগে ঋত্বিকের চৈতন্যে। এদেশে ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টি মানুষের মধ্যে কাজ করছে। বিশেষ করে ফ্যাসি বিরোধী লেখক সঙ্ঘ এদেশে গঠনের পরে লেখক শিল্পী স্রষ্টাদের মধ্যেও প্রগতিশীল ভাবনা কাজ করতে থাকে। সেই সময় পাবলো পিকাসো লিখছেন ‘আমি কেন কমিউনিস্ট হলাম’। সেখানে পাবলো পিকাসো উল্লেখ করেছেন, ‘আমি কমিউনিস্ট হয়েছি কারণ আমাদের পার্টি অন্য যে কোনও পার্টির চেয়ে বেশি করে দুনিয়াটাকে জানতে আর গড়তে চেষ্টা করে, মানুষকে আরও স্পষ্ট চিন্তার অধিকারী করতে এবং আরও মুক্ত ও সুখী করতে চায়।’ আমাদের দেশে জেলখানায় বসে বিপ্লবী ভগৎ সিং লিখে ফেলেছেন ‘কেন আমি নাস্তিক’। এই দু’জনের প্রভাব ঋত্বিকের বেশ কয়েকটি নিবন্ধ ছুঁয়ে যায়। যা আমাদেরও অনুপ্রাণিত করে।

দেশভাগ দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ দাঙ্গা ঋত্বিকের জীবনে প্রভাব ফেলে। নাটকে গল্পে চলচ্চিত্রে বারে বারে সেই কথা বলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ডাক দিয়েছেন। নিজের মতন করে চলচ্চিত্রের ভাষায়। লেনিন জন্ম শতবর্ষে ‘আমার লেনিন’ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে কাঁধে পুত্রকে নিয়ে বাবা চলেছেন জনারণ্যে, বিপ্লবের গান গাইতে। যে গান এক থেকে বহু কণ্ঠে অনুরণন তুলে দিয়েছিল। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবির শেষ দৃশ্যের কথাই মনে করা যাক। যেখানে চরে গজিয়ে ওঠা নতুন ঘাসের মধ্যে দিয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে একটি শিশু। নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়ে সিনেমাটি শেষ হয়। ঋত্বিকের ভাষায়, ‘একটি সভ্যতাকে কি চিরতরে ধ্বংস করে ফেলা যায়? না, যায় না। এর শুধু রূপান্তর ঘটে। এটাই আমি এই ফিল্মের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলাম’। ১৯৫১ সালে ঋত্বিক ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে যোগদান করেন। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে লেখেন ‘দলিল’ নাটক এবং পরিচালনা ও অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। গণনাট্য আন্দোলন ঋত্বিকের জীবনে গভীর রেখাপাত করে।

ভিন্ন অনুষঙ্গে অশোক মিত্র ‘কবিতা থেকে মিছিলে’ বলেছিলেন— ‘‘কবুলত করছি, আত্মহত্যা বিলাসে আমার আগ্রহ নেই, আত্মহত্যার অর্থ সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যে পালিয়ে যায়, সে একলা পালায়, কিন্তু আস্ত একটা সমাজ পালাতে পারে না।’ আমরা দেখেছি ঋত্বিকের বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবির ফ্রেম টু ফ্রেম সেই বিশ্বাস যাপনের দিনলিপি। অশোক মিত্রের ভাষায় ‘‘যাঁদের বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার, সুন্দর-পবিত্র হয়ে নতুন পৃথিবীর সাম্যচ্ছায়ায় ভালোবাসার ইচ্ছে নেই, তারা চলে যাক, স’রে যাক, তাদের কবিতার অস্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের স্বপ্নকে যেন কলুষিত না করে।’ ১৯৫৭ সালে তিনি যখন এই লেখাটি লিখছেন, সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করছেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’। সেই মেঘে ঢাকা তারা নীতার দু’চোখে নতুন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বপ্নের রংছবি ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’ পাহাড় থেকে সমতলে প্রতিধ্বনিত হয়ে হয়ে চলেছে আজও। আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অভয়া থেকে তামান্না, কামদুনি থেকে সন্দেশখালি’র মা বোনেরা সেই বেঁচে থাকার ইশ্তেহার শোনাতে চায়। সেই ইশ্তেহারের পথ ধরে আমরা হাঁটছি। একদিন সূর্যের ভোর হবে এই প্রত্যাশায়।

Comments :0