শমীক লাহিড়ী

১৫ আগস্ট ১৯৪৭— ভারতের ইতিহাসে এক অমর দিন। বহু দশকের সংগ্রাম, রক্তক্ষয়, অগণিত নর-নারীর ত্যাগ ও অশ্রুর বিনিময়ে এসেছিল সেই কাঙ্ক্ষিত প্রভাত। স্বাধীনতা দয়ার দান ছিল না; বরং এটি ছিল সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় জয়লাভের ফল, অসংখ্য নারী-পুরুষের আত্মত্যাগের ফসল। কারাগারের অন্ধকার কক্ষ, ফাঁসির মঞ্চ, ব্রিটিশদের অত্যাচারে ভেঙে পড়া দেহ, আর রক্তস্নাত মাটির প্রতিটি কণায় মিশে আছে মুক্তি আন্দোলনের সেই মহাগাথা।

তারপর কেটে গেছে ৭৮ বছর। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে দাঁড়িয়ে আমাদের কর্তব্য সেই বীরদের স্মরণ করা, যাঁরা ‘বন্দেমাতরম্’ বা ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’-এর ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে। তাঁরা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজের স্বপ্নও দেখেছিলেন।

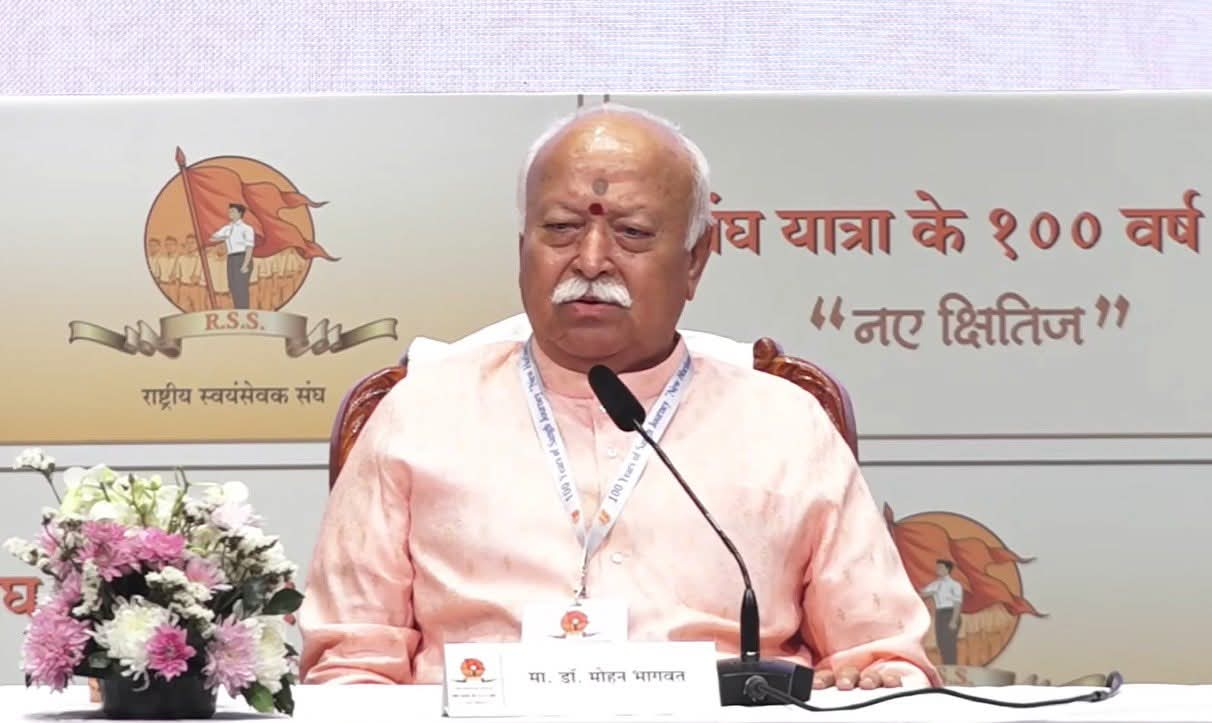

এই মহাগাথার মাঝেই লুকিয়ে আছে এক অন্ধকারময় অধ্যায়– সে সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনে ধন্য ছিল আজকের শাসক দল। সেদিন তারা ছিল ব্রিটিশের গড়া মন্ত্রীসভার মন্ত্রী। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের পরিবর্তে ধর্মের নামে দেশভাগের খেলায় উন্মত্ত ছিল– আরএসএস আর জিন্নার মুসলিম লিগ। ফল দাঙ্গা, দেশভাগ, সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের নতুন ঠিকানা আর জীবনের খোঁজে অনন্তহীন যাত্রা।

সংবিধান ও জনগণ

স্বাধীনতার পর ভারত গ্রহণ করেছিল এমন একটি সংবিধান, যা প্রণয়ন করেছিলেন দূরদর্শী, ন্যায়পরায়ণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের কলমে লেখা হয়েছিল এমন এক রাষ্ট্রের নকশা, যেখানে স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চিরন্তন মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের অঙ্গীকারও স্থান পেয়েছে। সংবিধান আমাদের দেশকে ‘সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র’ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছে।

‘সাধারণতন্ত্র’ শব্দটি নিছক একটি রাজনৈতিক পরিভাষা নয়; এটি আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণস্পন্দন। এর অর্থ, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা কোনও দূরবর্তী রাজা বা অভিজাত শ্রেণির হাতে নয়, বরং জনগণের হাতে ন্যস্ত। সংবিধানের প্রথম বাক্যে উচ্চারিত "We the People"— এই তিনটি শব্দ আমাদের গণতন্ত্রের মূলস্তম্ভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁদের ‘জনগণমন-অধিনায়ক’ অভিহিত করে অমর করে গেছেন, তারাই ভারতের প্রকৃত অধিনায়ক।

একটি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেউ— তিনি যতই ক্ষমতাবান বা উচ্চপদস্থ হোন না কেন, সংবিধান ও জনগণের প্রণীত আইনের ঊর্ধ্বে নন। সরকারকে জবাবদিহি করতে হয় সংসদের কাছে, আর সংসদকে জবাবদিহি করতে হয় জনগণের কাছে। এভাবেই রক্ষা পায় গণতন্ত্রের ভারসাম্য, এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতাকে রোখা যায়।

বিশ্বের বহু দেশে গণতন্ত্রের উত্থান-পতনের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জনগণের সতর্কতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ভারতের সাধারণতন্ত্র আজও টিকে আছে সেই জনগণের বিশ্বাস, অংশগ্রহণ ও সংবিধানের প্রতি আস্থার কারণে।

স্বাধীনতার এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক— আমরা শুধু অতীতের গৌরবগাথা স্মরণ করব না, বরং ভবিষ্যতের প্রতিটি দিন সংবিধানের মূল্যবোধকে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করব। কারণ, এই সাধারণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি কেবল কাগজে লেখা নয়, বরং কোটি কোটি মানুষের অন্তরে ধারণ করা— ন্যায়, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকারেই নিহিত।

সংবিধানের মর্মবস্তু কি মৃত্যুশয্যায়?

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর ড. বি আর আম্বেদকর সতর্ক করেছিলেন—“সংবিধান যতই ভালো হোক না কেন, যদি তা খারাপ মানুষের হাতে পড়ে, তবে তা ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনবে।” আজ, স্বাধীনতার আট দশক ছুঁতে চলা সময়ে তাঁর সেই সতর্কবাণী ভীষণই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

মোদীর জমানায় শুধু সংবিধানের নীতিই নয়, সংসদীয় গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কাঠামো ক্রমশ একদলীয় নিয়ন্ত্রণের নিকষ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। আজকের এই আক্রমণ সূক্ষ্ম, দীর্ঘমেয়াদি ও সুপরিকল্পিত।

সংসদে কণ্ঠরোধ

মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদে সংসদের অধিবেশন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। PRS Legislative Research-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে, ১৮তম লোকসভা মাত্র ৪২ দিন বসেছিল। ২০২১ সালে মাত্র ৩৩ দিন বসেছে—যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। প্রসঙ্গত মোদী’র সরকার আসার আগে গড়ে সংসদ ১০০-১২০ দিন বসতো।

আইন পাশের প্রক্রিয়া আজ প্রায় রবার স্ট্যাম্প হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিল যেমন কৃষি আইন, শ্রম কোড কার্যত কোনও সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়নি আলোচনা করার জন্য। বিরোধী দলের প্রতিবাদকে মাইক্রোফোন বন্ধ করে, বহিষ্কার করে, এমনকি সাসপেনশনের মাধ্যমে দমন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে শীতকালীন অধিবেশনে ৩৭টি বিল পাশ হয়েছিল গড়ে মাত্র ২–৩ মিনিটের আলোচনায়। সংসদে বিতর্ক ও পর্যালোচনার এই হ্রাস সংবিধানের ৭৫ নম্বর অনুচ্ছেদের ১(ঘ) ৩ নং ধারায় উল্লিখিত মূল দর্শনকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এই ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে – ‘মন্ত্রীপরিষদ লোকসভার নিকট সম্মিলিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবে’। মোদীর দায়বদ্ধতা কার প্রতি?

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নাকি নীরবতা?

ভারতের বিচার ব্যবস্থা বিশেষত সুপ্রিম কোর্ট নাগরিক অধিকারের ভরসার মূল ভিত্তি। ১৯৭৩ সালের কেশবানন্দ ভারতী মামলায় আদালত “মৌলিক কাঠামো” রক্ষার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা ছিল গণতন্ত্রের মাইলফলক। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিচারপতিদের নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব প্রকট। গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক মামলা যেমন রাম মন্দির রায়, রাফায়েল দুর্নীতি, সাহারা-বিড়লা পেপার্স দুর্নীতি নিয়ে মামলায় তদন্তের অনুমতি না দেওয়া, সিএএ, পেগাসাস, ধারা ৩৭০ ইত্যাদি সংক্রান্ত রায় সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।

সাহারা-বিড়লা পেপার্স মামলার প্রত্যাখ্যানে আদালতের ভুমিকা প্রশ্নের মুখে, কারণ, এই মামলায় অভিযোগগুলো অত্যন্ত গুরুতর এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও আদালত খুব দ্রুত ও প্রাথমিক পর্যায়েই খারিজ করে দেয়। ২০১৩–১৪ সালে আয়কর বিভাগের হানা থেকে উদ্ধার হওয়া নথিতে বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর হিসাবের বই ও নোটে বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ রাজনৈতিক নেতাদের দেওয়ার উল্লেখ ছিল। এই তালিকায় তৎকালীন কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা খারিজ করে দেয়। প্রমাণ যাচাইয়ের আগেই কেন খারিজ? আদালত অন্তত প্রাথমিক তদন্তের নির্দেশ দিয়ে প্রমাণ যাচাই করাতে পারত; সরাসরি খারিজ মানে সম্ভাব্য দুর্নীতির সত্যতা যাচাইয়ের পথ রুদ্ধ। নথিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ শাসক দলের শীর্ষ নেতাদের বাঁচাতেই এই ভূমিকা নিয়েছিল আদালত, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অরুণ মিশ্র’র নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন, যা আদানিগোষ্ঠীর পক্ষে যায়। এনার্জি, গ্যাস বিতরণ, খনি এবং বিদ্যুৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রে আদানি সংস্থাকে বেআইনিভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত তদন্তের নির্দেশ না দিয়ে, এই শিল্পগোষ্ঠীর পক্ষেই মামলার রায় দেওয়া হয়, এমনই অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতি বিরোধী নীতি ও আইনের শাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যায় যখন বিচারব্যবস্থা বড় রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থ জড়িত মামলায় সক্রিয় হয় না।

সিবিআই বিচারপতি ব্রিজগোপাল হারিকৃষ্ণ লোয়ার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে, আদালত রাজ্য সরকারের তদন্ত প্রতিবেদন ‘পর্যাপ্ত’ বলে মেনে নেয়। বিচারপতির মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ থাকলে স্বচ্ছ তদন্ত অপরিহার্য, একথা আদালত মানেনি। এই রায়ে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা-স্বাধীনতাকেই প্রশ্নে ফেলেছে, কারণ এই হত্যার পিছনে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। ২০০৫ সালে গুজরাটে সোহরাবুদ্দিন শেখ ও কায়সার বিবি পুলিশের হাতে নিহত হন। পরে এটিকে ‘ফেক এনকাউন্টার’ বলে সিবিআই চার্জশিট দেয়। তখন অমিত শাহ গুজরাটের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন এবং সিবিআই’র অভিযোগপত্রে তার নাম অভিযুক্তদের তালিকায় আসে। এই মামলার বিচার হচ্ছিল মহারাষ্ট্রের একটি বিশেষ সিবিআই আদালতে, যেখানে বিচারপতি ছিলেন লোয়া।

এরকম অজস্র ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে দেশেজুড়ে। ১৪ মার্চ ২০২৫-এ দিল্লির হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রচুর নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলে খারিজ করে দেওয়া হয়, তবে রাষ্ট্রপতিকে উপযুক্ত প্রক্রিয়া মেনে বরখাস্ত করার অনুরোধ করা হয়। সরকার এই দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারপতির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিচারপতি শেখর কুমার যাদব, ডিসেম্বর ২০২৪-এ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন “India should function as per the wishes of the majority (Hindus)” এবং একই বক্তৃতায় মুসলমানদের ‘কাটামোল্লা’ নামে চিহ্নিত করেন। সংবিধানের এত বড় অবমাননা করছেন বিচারপতি নিজেই, কার মদতে?

এসব ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বিচার ব্যবস্থায় যুক্ত একাংশের মননকে উগ্র বিভাজনের বিদ্বেষের বিষবাষ্প গ্রাস করছে।

প্রশাসনের নিরপেক্ষতার মৃত্যু

প্রশাসনিক পরিষেবার রাজনৈতিককরণ অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে। Centre for Policy Research-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৪-এর পর কেন্দ্রীয় আমলাদের ৬০% গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ হয়েছে রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে, মেধা ও সিনিয়রিটিকে উপেক্ষা করে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, রাজ্যপালরা মূলত এখন বিরোধী শাসিত রাজ্যে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার। তামিলনাডু, কেরালা সহ একাধিক রাজ্যে কেন্দ্র–রাজ্য সংঘাত যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে দুর্বল করেছে, যা সংবিধানের ১ নম্বর তফসিলের বিরুদ্ধে।

সত্যের কলম আজ বন্দি

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এখন কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক জোটের প্রচারের মূল স্তম্ভ। ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্রমশ কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের চলে আসছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ নেটওয়ার্ক ১৮-এর মতো সংবাদ সংস্থা কিনে নিয়েছে, আবার আদানি গ্রুপ NDTV-র দখল করেছে। দেশে মূল ধারার ৭৫ শতাংশ সংবাদ মাধ্যমের মালিক কোনও না কোনও কর্পোরেট। এর ফলে সংবাদ নির্বাচনে মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পাচ্ছে, সমালোচনামূলক প্রতিবেদন হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারি নীতির সমালোচনা প্রায় নিষিদ্ধ। প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ২০২৩ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ১৬১ তম স্থানে রয়েছে, যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রকৃত চেহারাকে স্পষ্ট করে। এই পতন শুধু সাংবাদিকদের জন্যই নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও বিপজ্জনক। কারণ গণমাধ্যম গণতন্ত্রের ‘চতুর্থ স্তম্ভ’ হিসাবে কাজ করার বদলে ক্রমশ কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের মালিকদের আছে কেবল যে কোনও একটি কর্পোরেট বেছে নেওয়ার ‘স্বাধীনতা’। প্রতিবাদী ও সাংবাদিকদের জন্য আছে ইউএপিএ আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার ‘স্বাধীনতা’।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নতুন পরিচয়

ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছিল নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা সংস্কৃতির নানা খাদ্যাভ্যারসের মিলনে। নানা ফুলের বাহারে সজ্জিত বৈচিত্রপূর্ণ এই বাগান রক্ষার মূল সূত্রই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা— যা সকলকে বেঁধে রাখত সমতার মন্ত্রে। কিন্তু আজ, শাসনের রশি নয়া ফ্যাসিবাদীদের হাতে। তাই, নাগরিকত্বের পথে ধর্মের রেখা টানা হয়, আর বহুত্বের কণ্ঠ মুছে যায়। তখনই সংখ্যালঘুদের মনে জন্মায় নিরাপত্তাহীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে বাড়ে ‘আমরা বনাম তারা’-র অহঙ্কার। এই বিভাজন প্রবাহিত হয় পাড়ায়, কর্মক্ষেত্রে, এমনকি স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষে– সর্বস্তরের মানুষের মননে। রাজনীতির ভাষা হয়ে ওঠে অশ্লীল আক্রমণাত্মক, আর ইতিহাস হারায় নিরপেক্ষতার আয়না। সংবিধানে বর্ণিত বহুরঙা ভারত ধীরে ধীরে রং হারিয়ে ফেলছে। শুকিয়ে যাচ্ছে আস্থার নদী, চৌচির হচ্ছে সম্প্রীতির মাটি। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ক্ষয় শুধু একটি নীতি হারানো নয়; এটি সমগ্র সমাজে মানবিকতার নীতির ক্ষয়। আর মানবিকতায় যখন ক্ষয় ধরে, তখন ঐক্যের গান স্তব্ধ হয়ে যায় মাঝপথে।

সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটিকে তুলে দেওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-বিজেপি। গোরক্ষা আইন, লাভ জিহাদ আইন, পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি, এবং সরকারি অনুষ্ঠানগুলোতে নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ক্রমশ একটি সংখ্যাগুরু-ধর্ম নির্ভর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নাগরিকপঞ্জি (NRC) ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে, যা সরাসরি সংবিধানের ১৪ ও ১৫ অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা—তুমি কার?

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে এক ক্ষুধার্ত প্রশ্ন— অক্সফ্যামের পরিসংখ্যান যেন স্বাধীনতার শোভাযাত্রায় এক অব্যক্ত শোকগাথা। ২০১৮ সালে যেখানে না-খেতে-পাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ কোটি, ২০২২-এর শেষে, সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৫ কোটি। এই অনাহারী চোখে স্বাধীনতার মানে কি? জাতীয় পতাকার রং কি তাদের কাছে রুটির রঙের চেয়ে উজ্জ্বল?

সরকারি হিসাবেই আজও এক কোটি বারো লাখ শিশু শ্রমিকের নরম হাতের মুঠোয় বই নয়, ধরা আছে হাতুড়ি, ইট, হোটেলের ময়লা বাসন। দেশ উদ্যাপন করছে স্বাধীনতার ঊনআশিতম প্রভাত, কিন্তু সেই কচি আঙুলগুলো মজুরির দড়িতে বাঁধা। তাদের কাছে স্বাধীনতা কি— খোলা আকাশ, নাকি ধুলো-ধূসর কারখানা!

স্বাধীনতা ৭৮ বছর পেরিয়েও সরকারি নথিতে প্রায় চার কোটি মানুষের নাম চাকরির খাতায় কখনও লেখা হয়নি। শহুরে শিক্ষিত যুবকদের ৪০ শতাংশের হাতে নেই কাজের কাগজ— শুধু আছে স্বপ্নের চূর্ণ-বিচূর্ণ ধুলো। পেট ও পিঠ এক করে দেওয়া ক্ষুধায় বুক ভরে ওঠা প্রশ্ন— স্বাধীনতা, তুমি কার?

প্রতিদিন ভোরে, সরকারি খাতার কৃপণ অঙ্কে যোগ হচ্ছে একশো ধর্ষিতা নারীর নাম— যাদের জীবন ছিঁড়ে খায় নরপশুর দল। এছাড়াও হাজারো ঘটনা লজ্জা ও যন্ত্রণার অন্ধকারে চাপা পড়ে যায়, যাদের আর্তনাদ গুমরে মরে নিঃশব্দে।

মানবিকতা, গণতন্ত্র, অধিকার, সংবিধানের ওপর আজ স্বৈরাচার আর নয়া ফ্যাসিবাদের হিংস্র দাপাদাপি।

আমরা কি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত?

আজকের ভারত এমন এক ‘অঘোষিত স্থায়ী জরুরি অবস্থা’-য় রয়েছে, যেখানে সংবিধানকে কাগজে রেখে তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ করা হচ্ছে। মনে রাখা দরকার, স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ শুধু বন্দুক দিয়ে আসে না, আসে নীরব সংসদ, নীরব বিচারপতি, নীরব নাগরিকের মাধ্যমে। এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এখনই রুখে দাঁড়াতে হবে সর্বস্তরের মানুষকে এই বিষবাস্প গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার আগে। না হ’লে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরা নীরবতার মাধ্যমে সংবিধানের মৃত্যুতে সায় দিতে পারি না।

এভাবেই কি উঠবে ৭৯তম স্বাধীনতার পতাকা? আমরা কি শুধু শোকের নীরবতায় চোখের জল মিশিয়ে দেব, না কি ঝড়ের মতো উঠে দাঁড়াবো—অন্যায়ের বুকে বজ্রাঘাত করতে, দেশের মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ফিরিয়ে আনতে?

Comments :0