স্বস্তিক সরকার

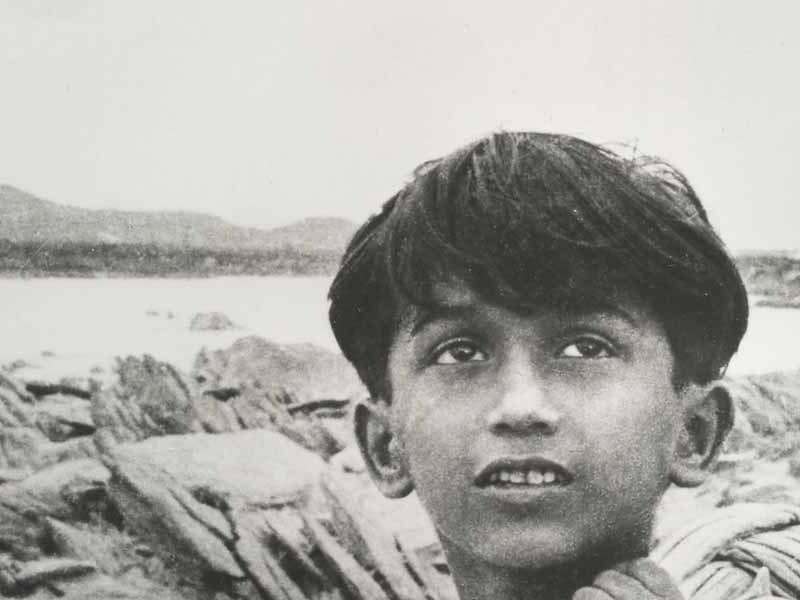

মানব জীবনের গহীন সত্য প্রবাহমানতার স্রোতে বয়ে চলে অবিরত আর নদী সেই জীবন প্রবাহের প্রতীক হয়ে ওঠে। যে জীবন সংকীর্ণ, জরাগ্রস্ত। জীবনের নির্মমতার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় নদীর স্বচ্ছ জলে। এই নির্মম জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হয় যে শিল্পীর সৃষ্টিতে তা কি নৈরাশ্যের প্রচার নাকি এক প্রবল সংকটের আশঙ্কা! যে সংকট বোধশক্তি গ্রাস করে প্রতিনিয়ত।

ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখা সম্পর্কে অনেকে মন্তব্য করেছিলেন যে এই ছবি নৈরাশ্যবাদ প্রচার করছে। এর উত্তরে ঋত্বিক বলেছিলেন অবক্ষয়ের শিল্পী হওয়ার কোন স্পৃহা তাঁর নেই। সুবর্ণরেখা আদিকাল থেকে সঞ্চারিত নৈতিক সংকট এবং সামাজিক ভাঙ্গনের কথা বলে। একটি যুগের নৈতিক ভিত্তির অবসান ঘটার আশঙ্কা জেগে ওঠে ছবিতে গান্ধী হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্যে। দেশভাগের সহিংসতা, উদ্বাস্তু শিবির ও সামাজিক ভাঙনের মাঝে গান্ধী হত্যা যেমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে বাস্তবিক সংকীর্ণতা উঠে আসে এই ঘটনার ব্যঞ্জনায়।

দেশভাগের দগ্ধ সত্য, অনেকেরই মতে, মান্টো আর ঋত্বিকের সৃষ্টিতেই ধরা দিয়েছে প্রবলভাবে। সমসাময়িক অন্যান্য বিদগ্ধ মানুষ খানিক উদাসীনই থেকেছেন এই বিষয়ে। কিন্তু দেশভাগের ক্ষত এড়ানো মুশকিল। সুবর্ণরেখার শুরুতে সংবাদপত্রের অফিসের এক কর্মীর সংলাপে - "উদ্বাস্তু! কে নয়?" ছবির মূল বক্তব্যের সারাংশ হয়ে থাকে। বাস্তুহারা শব্দটির শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থ নয় বরং বাস্তুহারা মানব মনের শিকড়হীনতার প্রতীক হিসাবে উঠে এসেছে এই ছবিতে। হরপ্রসাদের সংলাপে তাই উঠে আসে- " আমরা বায়ুভূত, নিরালম্ব "। আদতেই তো শিকড় সন্ধানের যাত্রায় অভিযাত্রী আমরা সকলে। সুবর্ণরেখা সেই ঘর খোঁজারই এক যাত্রা। যে যাত্রার সাক্ষী থেকে যায় এক নদী। সীতা আর অভিরামের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে ঈশ্বর। ঈশ্বর পালন করেন তাদের। প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণার গল্প রূপান্তরিত হয় মঙ্গল কাব্যে। প্রথাগত ব্রাহ্মণ্যবাদ উপেক্ষা করে যেমন লেখা হয়েছিল অভিমন্যুর ত্যাগের কাহিনী। এখান থেকেই জন্ম নেয় ‘সাবল্টার্ন মাইথলজি’।

সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ঋত্বিক ‘কোইন্সিডেন্স’- এর প্রসঙ্গ এনেছেন। ছবির শুরু থেকেই আমরা ‘কোইন্সিডেন্স’-এর প্রভাব দেখতে পাই। পতিতালয়ে বোনের ঘরে দাদার প্রবেশ সেই কোইন্সিডেন্স বা কাকতালীয় এক পর্যায়। ঋত্বিক বলেছেন যে তিনি ইচ্ছাকৃতই শুরু থেকে এই ‘কোইন্সিডেন্স’ বারবার ব্যবহার করেছেন সুবর্ণরেখায়। ছবিতে হরপ্রসাদ ঈশ্বরকে বলে - "আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবা? কলকাতায় এখন মজা, সেজে কি বীভৎস মজা..." এই মজার বীভৎসতা অথবা বীভৎসতারই উদযাপনে মত্ত স্রোতে গা ভাসানো শ্রেণিকে আক্রমণ করেন ঋত্বিক যার প্রতিফলন ঘটে পতিতালয়ের দৃশ্যে। এই ছবিটি ‘ক্রনিকল প্লে’-র মতো ‘ট্রিটমেন্ট’-এ তৈরি করা হয়েছে। তাই নিয়ম মেনে বারবার পর্দায় ফুটে উঠেছে লেখা। ছবির শেষে পর্দায় ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথের ' শিশুতীর্থ ' কবিতার তিনটি লাইন ' জয় হোক মানুষের/ ঐ নবজাতকের/ ঐ চিরজীবিতের'। সুবর্ণরেখার বহু সংলাপেও শিশু তীর্থের প্রভাব রয়েছে।

রুক্ষ প্রান্তরের মাঝে সুবর্ণরেখার প্রবাহমানতা আশাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঋত্বিক চেয়েছিলেন ছবির প্রতিটি দৃশ্যে যেন মাটির ছোঁয়া থাকে। সুবর্ণরেখা দৃশ্যের কাব্যময়তায় সেই মাটির ধূলিকণা গায়ে মেখেছে। ছবিতে মুখুজ্জে ছোট্ট সীতাকে বলে - সুবর্ণরেখা সোনার রেখাটি, তার পাশেই তোমার বাড়ি। ঈশ্বর বলেন, বাচ্চাদের কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয় না। যে ঘর খোঁজার গল্প শুরু হয়েছিল সীতার সংলাপে সেই একই সংলাপ ছবির শেষে সীতার সন্তানের মুখে শোনা যায়। আমরা দেখি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সীতার শেখানো গান গেয়ে ওঠে তার সন্তান - " নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা "। সুবর্ণরেখার প্রবাহমানতার সামনে দাঁড়িয়ে বিনু বলে - "ওই তো দূরে নীল পাহাড়। সেখানে অনেক বড় বড় সুন্দর ঘর আর বাগানে প্রজাপতিরা ঘোরে আর গান হয়।" বিনু এগিয়ে যায় বিস্তৃত প্রান্তর, নীল আকাশ, সুবর্ণরেখার দিকে। বিনুর পিছু পিছু এগিয়ে যায় ঈশ্বর। আবার একটা নতুন গল্পের শুরু হয়। বাস্তুহারা মানুষের শিকড় সন্ধানের গল্প। আবার এক সংকটের গল্প। অবলম্বন হীন মানব জীবনের গল্প। সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নবারুণ ভট্টাচার্য বলেছিলেন -: সুবর্ণরেখা শেষের নাইট ক্লাব, যেখানে হরপ্রসাদ আর ঈশ্বর বসে মদ খায়। সেই নাইট ক্লাবে ভরে গেল আজ দেশ।" সংকট। দানবীয় সংকট। যে সংকট মানুষের বোধশক্তিকে গ্রাস করে।

Comments :0