গার্গী চ্যাটার্জি

১৯৭১ সাল কেবল বাংলাদেশের জন্যই নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। পাকিস্তানি সেনাদের দমননীতি, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার প্রবণতা, রাজনৈতিক অধিকার হরণ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশের জন্ম। মুক্তিযুদ্ধ ছিল কেবল একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার লড়াই নয়, এটি ছিল মুক্তি, মানবাধিকার ও আত্মপরিচয়ের লড়াই।

এই সংগ্রামে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম সহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় পান। তখনকার কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের জনগণের সহমর্মিতা ও সংহতির উপর ভর করে কোটি কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণের বিশাল দায়িত্ব নেয়। ভারতীয় সেনারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয় এবং ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

এই ইতিহাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে চিরকালীনভাবে মর্যাদাপূর্ণ হয়ে আছে। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক মূলত বন্ধুত্বপূর্ণ পথেই অগ্রসর হয়েছে।

ফলে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার– তা সামরিক শাসনের হোক কিংবা গণতান্ত্রিক শাসনের– ভারতের সঙ্গে ন্যূনতম সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। অবশ্যই স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকা এক শ্রেণির মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বরাবরই ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেটি কখনও প্রধান ধারা হয়ে ওঠেনি।

গত ৫৪ বছরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ক্রমশ গভীর হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সীমান্তবর্তী স্থলবন্দরগুলো।

স্থলবন্দর: স্থানীয় মানুষের জীবিকার কেন্দ্র

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত একাধিক স্থলবন্দরের মধ্যে ‘পেট্রাপোল’ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমায় এবং ‘ঘোজাডাঙ্গা’ বসিরহাট মহকুমায় এক অনন্য গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে এই দুই বন্দর যেন দুই দেশের অর্থনৈতিক সেতুবন্ধনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এ দুটি বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির প্রবাহ শুধু বৃদ্ধি পায়নি, তার সঙ্গে বেড়েছে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-ঘামে গড়া জীবনের লড়াইও।

এখানকার হাজার হাজার শ্রমিক— কারও কাঁধে মাল বোঝাই, কেউ ট্রাকের খালাসি, কেউবা মুটিয়ার কঠিন পরিশ্রমে দিন গুজরান করেন। তাঁদের প্রতিটি ফোঁটা ঘাম মিশে থাকে দুই দেশের বাণিজ্যের প্রতিটি পণ্যবাহী ট্রাকের গায়ে। আবার হাজার হাজার পরিবহণ শ্রমিক, ট্রাকচালক, মালিক তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই সীমান্ত বন্দরকে কেন্দ্র করেই।

শুধু শ্রমিকই নয়, এই দুই বন্দরকে ঘিরে যেন প্রাণ পেয়েছে গোটা এলাকার অর্থনীতি। গড়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল ও লজ, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ী ও ট্রাকচালকরা বিশ্রাম নেন। খাওয়ার দোকানগুলিতে প্রতিদিন ভিড় জমে থাকে খেটে খাওয়া মানুষদের। গাড়ি মেরামতির গ্যারাজগুলো রাতদিন গমগম করে, কারণ একটানা চলা ট্রাক ও লরিগুলো সেখানে সামান্য বিশ্রাম পায়। স্থানীয় বাজার ও দোকানগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় জমে, আর পেট্রোল পাম্পগুলোতেও প্রতিদিন তেল ভরে গর্জন তোলে অসংখ্য ট্রাক।

সব মিলিয়ে এই দুটি বন্দর কেবল একটি প্রশাসনিক বা বাণিজ্যিক কেন্দ্র নয়, এটি সীমান্ত অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের রুটি-রুজির ভরসা, তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার স্বপ্ন, অসুস্থ বাবা-মায়ের চিকিৎসার আশ্রয়। বলা যায়, এই বন্দরগুলো এক বিশাল জীবনচক্রের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে মানুষের শ্রম, আশা, পরিশ্রম আর স্বপ্ন প্রতিদিন নতুন করে জন্ম নেয়।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও তার অভিঘাত

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেন এক প্রবল ঝড়ের মতো নাটকীয়ভাবে পালটে গেছে। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া তরুণদের নেতৃত্বে কোটা-বিরোধী আন্দোলন বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে, যার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। এই আন্দোলনের পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির যোগসাজশে হঠাৎ ভেঙে পড়ে নির্বাচিত সরকার। বহুকালের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক কাঠামো এক নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। অস্থিরতার আবহে ক্ষমতার শূন্যতা সৃষ্টি হলে, অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

কিন্তু এই ক্ষমতার পালাবদল দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক বুনোটকে আরও অশান্ত করে তোলে। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাদের কণ্ঠস্বর যত জোরালো হতে থাকে, ততই তারা প্রকাশ্যে ভারতবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। সীমান্তের ওপারে আগুন জ্বলে উঠলে তার তাপ এপারের মানুষের গায়েও লাগে—এই চিরন্তন সত্য আবারও প্রমাণিত হয়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। দুই দেশের মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। যে রেলগাড়ি প্রতিদিন সীমান্ত অতিক্রম করে বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যের সেতু তৈরি করত, তা স্তব্ধ হয়ে যায়। যেসব ট্রাক প্রতিদিন ব্যস্ত সড়ক পেরিয়ে আমদানি-রপ্তানি সামগ্রী বহন করত, সেগুলি হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে পড়ে। গোটা আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম যেন নিস্তব্ধতায় ঢেকে যায়।

এর প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি আঘাত করে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষকে। হাজার হাজার শ্রমিক—যারা মুটিয়া, কুলি, খালাসি হিসাবে প্রতিদিন ঘাম ঝরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন—তাদের সংসার হঠাৎ করেই অনিশ্চয়তার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। পরিবহণ ব্যবসায়ী, ট্রাক মালিক, ট্রাক চালক—যারা এই বাণিজ্যিক প্রবাহের সঙ্গে জীবন বাঁধা রেখেছিলেন—তাদের রোজগার থমকে দাঁড়ায়। সীমান্ত ঘেঁষে গড়ে ওঠা অসংখ্য দোকান, হোটেল, লজ, চায়ের আড্ডাখানা—সব জায়গায় অচলাবস্থা নেমে আসে। যে বাজারে আগে ভিড় জমত, সেখানে নীরবতা। যে গ্যারাজে ট্রাক মেরামতের শব্দ শোনা যেত, সেখানে তালা ঝুলে থাকে।

অর্থাৎ, এই রাজনৈতিক পালাবদল শুধু বাংলাদেশকেই আলোড়িত করেনি, সীমান্ত ঘেঁষা ভারতের জনজীবনকেও গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ শুধু রুজি-রোজগার হারাননি, হারিয়েছেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা। সীমান্তের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এক অদৃশ্য আতঙ্ক—কবে আবার সব স্বাভাবিক হবে, কবে আবার সেই রোজকার জীবন ফিরে আসবে, তা কেউ জানে না।

কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ: কাদের স্বার্থে চলছে বাণিজ্য ?

ইতিমধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে একাধিক বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরায় চালুর চেষ্টা শুরু হয়। দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার টেবিলে আশার আলো দেখা দিলেও সেই আশার আলো দ্রুতই ম্লান হয়ে যায়। কারণ, যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় তা সাধারণ মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে একেবারে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

নির্ধারিত হয় যে, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য—পাট, পাটজাত সামগ্রী, তৈরি পোশাক, চামড়া ও হস্তশিল্প—এসব আর স্থলপথে সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে না। এগুলি জলপথে ভারতের বৃহৎ সমুদ্রবন্দর, যেমন মুম্বইয়ের নাভা শেবা বা কলকাতা বন্দর হয়ে প্রবেশ করবে। অপরদিকে, ভারতের খাদ্যসামগ্রী, বিশেষত পেঁয়াজ, চাল-ডাল, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যও সমুদ্রপথে বাংলাদেশে পাঠানো হবে। অর্থাৎ, স্থলপথের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী যোগাযোগ প্রায় পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া হলো।

এই সিদ্ধান্তের প্রকৃত ফল ভোগ করতে শুরু করলেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষজন। স্থানীয় স্থলবন্দরগুলো—যেমন পেট্রাপোল বা ঘোজাডাঙ্গা— যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতেন, তা কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে রইল। কুলি, মুটিয়া, খালাসি থেকে শুরু করে ট্রাকচালক, ট্রাক মালিক, হোটেল ব্যবসায়ী, খাওয়ার দোকানদার, পানের দোকানদার, এমনকি ক্ষুদ্র মেকানিক পর্যন্ত—সবার জীবিকা এক ঝটকায় ভেঙে পড়ল। প্রতিদিনের জমজমাট বন্দর এলাকায় যেন মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল।

অন্যদিকে, বাণিজ্য চলতে থাকল ঠিকই, কিন্তু সেটি কর্পোরেট পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কশাঘাতে বন্দি হয়ে গেল। সমুদ্রপথ ও বৃহৎ বন্দরগুলির মাধ্যমে যখন লেনদেন শুরু হলো, তখন সমস্ত লাভের ভাগীদার হয়ে দাঁড়ালো দেশের বড় বড় কর্পোরেট হাউস—আদানি, আম্বানি প্রমুখ। বহুজাতিক কোম্পানি ও দেশীয় বড় পুঁজিপতিরা লাভের পাহাড় গড়তে থাকলেন, অথচ সীমান্তের মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা দশকের পর দশক ধরে এই বাণিজ্যের মূল শ্রমশক্তি জুগিয়েছেন, তাদের ঘরে চুলো জ্বলার অবস্থাই থাকল না।

এই পরিস্থিতি শ্রমজীবী মানুষের কাছে যেন দ্বিগুণ আঘাতের মতো। একদিকে রাজনৈতিক কারণে স্থলবন্দরে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অপরদিকে সীমিত বাণিজ্য শুরু হলেও তারা তার একটুও সুফল পেলেন না। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণাধীন এই বাণিজ্য কাঠামো তাদের শ্রম ও জীবিকার উপর সম্পূর্ণ অবিচার করে চলেছে। সীমান্তের পথ বন্ধ হয়ে গেলেও, পুঁজিপতিরা সমুদ্রপথে তাদের দখলদারি আরও শক্ত করল—এ যেন গরিব মানুষের অন্ন কেড়ে নিয়ে ধনীদের সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার এক নির্মম চিত্র।

ফলত, সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র পরিবহণকর্মী, ট্রাক মালিক এবং খেটে খাওয়া মানুষদের কণ্ঠে একটাই প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—“আমাদের অপরাধ কী? আমরা কি কেবলমাত্র কর্পোরেট লভ্যাংশের বলি হতে বাধ্য?”

আজ পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। বহু পরিবারে দু’বেলা অন্ন জোগানো কঠিন হয়ে পড়েছে। হোটেল ব্যবসা, ট্রান্সপোর্ট, গ্যারাজ, খুচরো দোকান– সব ক্ষেত্রেই ধস নেমেছে। ট্রাক মালিকরা কিস্তি শোধ করতে না পেরে দেউলিয়া হওয়ার মুখে।

এদিকে রাষ্ট্রীয় স্তরে কোনও সহানুভূতির চিহ্ন নেই। কর্পোরেট স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার– উভয়েই কার্যত নীরব দর্শক। শ্রমিক স্বার্থের প্রশ্নে প্রশাসনের নগ্ন উদাসীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা

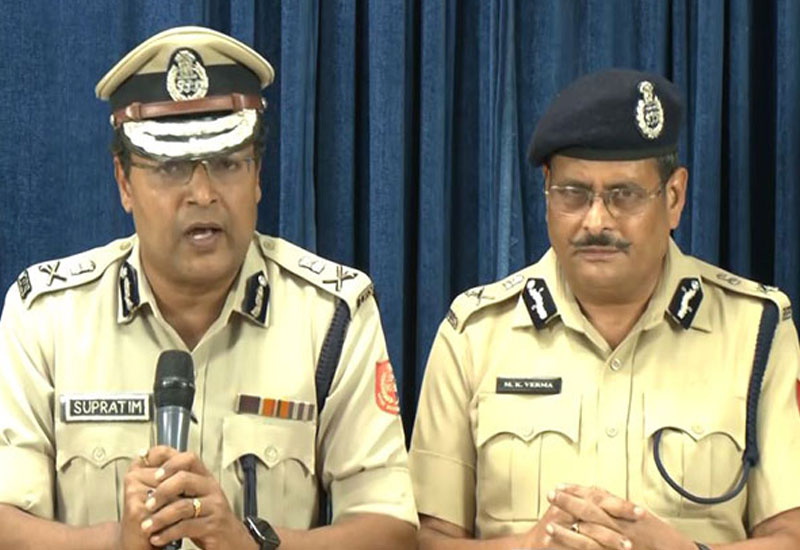

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র সংগ্রামী অবস্থান নিয়েছে সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সিআইটিইউ)। প্রথম দিন থেকেই তারা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সাক্ষাত, বিক্ষোভ-আন্দোলন এবং সংগঠিত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে সহযোগিতা নয়, বরং নানা রকম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে। সম্প্রতি পূর্বেই নির্দিষ্ট করা তারিখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিআইটিইউ’র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করতে চাইলে জেলা শাসক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন বলে, পুলিশ প্রশাসন প্রতিনিধিদলকে জানান । এই ঘটনা প্রমাণ করে এই রাজ্যের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কর্পোরেট তোষণকারী, কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি’র লেজুড় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য চরিত্র। তবুও, শ্রমিকরা এতটুকু পরোয়া না করে জেলাশাসকের দপ্তরের বাইরের জমায়েত থেকে ঘোষণা করে— সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের টুকরো-টুকরো এই লড়াই একসঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই রাজ্য প্রশাসন সহ দেশের সরকারকে অতি শীঘ্র বাধ্য করবে কর্পোরেট সেবায় পরিণত করা মসনদ থেকে— সংবিধান নির্ধারিত পথে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রে পুনঃউত্তোরণ ঘটাতে। শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমিক, পরিবার সহ পথে বসা শ্রমিক, বন্ধ হয়ে পড়া কারখানার শ্রমিক, নিদারুণ প্রখর তপ্ত দুপুরে জুটমিলে কম মজুরিতে কাজে বাধ্য করা শ্রমিক, গ্রামে কাজ না পাওয়া ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া বাংলাভাষী তকমা দিয়ে নির্যাতিত হয়ে ঘরে ফেরা শ্রমিক, চা বাগানের আধপেটা খেয়ে রুগ্ন শরীরে চা পাতা বিপণনে নিযুক্ত শ্রমিক, কয়লা খাদানে জীবনকে বাজি রেখে সম্পদ উত্তোলনকারী শ্রমিক, সরকারি প্রকল্পে কাজ করে শ্রমিকের মর্যাদা-প্রাপ্য মজুরি-সুরক্ষা না পাওয়া শ্রমিক সহ নানা সংগঠিত অসংগঠিত পেশার সাথে যুক্ত শ্রমিকদের লড়াই পথ দেখাচ্ছে। খুব বেশি দেরি নেই— এক একটি টুকরো লড়াই দিয়ে মালা গাঁথার কাজ শুরু হয়েছে ।

কর্পোরেট দখলদারি বনাম স্থানীয় অর্থনীতি—ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ

এ প্রশ্নে মূল দ্বন্দ্ব স্পষ্ট– সীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির চক্র সচল থাকবে, নাকি কর্পোরেট গোষ্ঠীর মুনাফার জন্য সবকিছু কুক্ষিগত হবে?

একদিকে পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙ্গার হাজার হাজার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার, অন্যদিকে কয়েকজন কর্পোরেট পুঁজিপতির অগাধ সম্পদ বৃদ্ধি– সরকার বেছে নিয়েছে দ্বিতীয় পথ। এর ফলে শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, সামাজিক অস্থিরতাও বাড়ছে।

শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস বলে দেয়– কোনও সংগ্রাম বৃথা যায় না। আজ হয়তো শ্রমিকরা বিক্ষিপ্ত লড়াই করছেন, কিন্তু আগামী দিনে এই লড়াই একত্রিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেবে। সীমান্তবর্তী শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের জীবিকার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যদি ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, তবে কর্পোরেট দখলদারির এই চক্র ভাঙা সম্ভব।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল, কিন্তু ভারতের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কর্পোরেট মুনাফা নিশ্চিত করার নীতি যে স্থায়ী সমাধান নয়, তা ইতিহাসই প্রমাণ করবে।

পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙ্গা স্থলবন্দরের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সঙ্কট শুধুমাত্র জেলার দুটি মহকুমার মানুষের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র দেশের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্কটের প্রতিচ্ছবি। যেখানে রাষ্ট্র কর্পোরেট স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক জীবিকার অধিকার কেড়ে নেয়, সেখানে সংগ্রামই একমাত্র পথ।

শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এই সংগ্রাম বৃথা যাবে না। বরং আগামী দিনের নতুন ভোরের সূচনা করবে– যেখানে সীমান্ত শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা কর্পোরেট স্বার্থের যন্ত্রে বলি হবে না, বরং মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

Post Editorial

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সঙ্কটের আবহে সীমান্ত শ্রমিকদের জীবন-সংগ্রাম

×

![]()

Comments :0