অয়ন মুখোপাধ্যায়

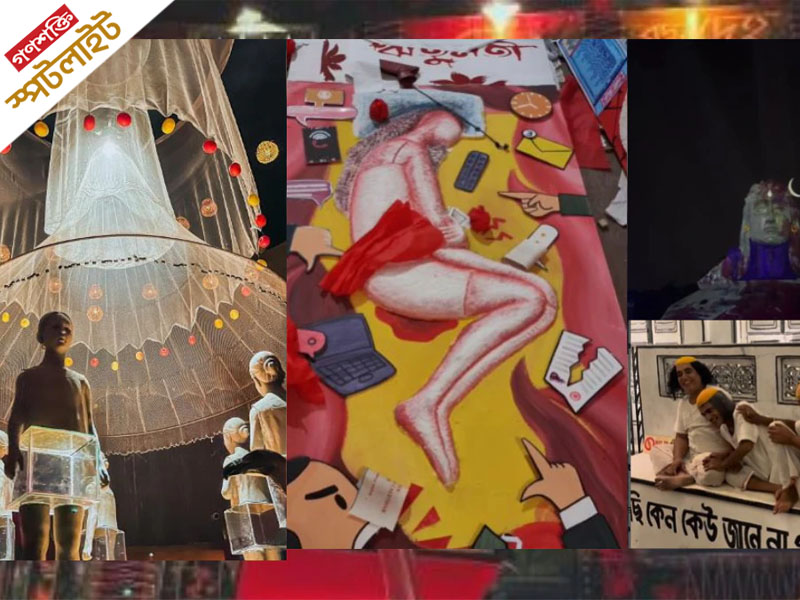

কলকাতার দুর্গাপুজোর আজ বিশ্বজোড়া নাম। আলো, থিম, মণ্ডপ আর মানুষের ভিড়ে এটি এক বিশাল মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। ইউনেস্কো স্বীকৃত এই উৎসবকে আমরা দেখি আনন্দ, শিল্প আর ভক্তির সমন্বয় হিসেবে। কিন্তু এই ঝলমলে ছবির আড়ালে লুকিয়ে আছে আরেক ইতিহাস— যেখানে জমিদারদের আড়ম্বর, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ আর সর্বজনীনতার আহ্বান মিশে তৈরি হয়েছে দুর্গাপুজোর এক ভিন্ন রূপ। শারদ উৎসবে সময়ের সঙ্গে সমাজের ওঠাপড়ার যোগ থেকেছে সর্বদা।

বাংলায় জমিদারবাড়ির পুজো শুরু হয়েছিল প্রায় চারশো বছর আগে। তা ছিল জমিদারদের সামাজিক প্রতিপত্তির প্রদর্শনী। বিশাল প্রতিমা, গয়নায় খচিত অলঙ্কার, আতসবাজির ঝলক আর প্রজাদের জন্য মহাভোজ— সব মিলিয়ে রাজকীয় আয়োজন।

ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, জমিদারবাড়ির পুজো আসলে ছিল “ক্ষমতার মঞ্চায়ন।” প্রজারা দেবীকে প্রণাম করার পাশাপাশি জমিদারকেও প্রায় দেবতুল্য মর্যাদায় অভিবাদন জানাতেন। ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের বিশেষ অতিথি করে আমন্ত্রণ জানানো হতো, তাঁদের জন্য থাকত আলাদা ভোজ আর আপ্যায়ন। জমিদাররা ব্রিটিশ কোম্পানির অনুকম্পা লাভের উদ্দেশ্যে পুজোকে ব্যবহার করতেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে স্বাধীনতার আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন দুর্গাপূজা নতুন অর্থ পেল। বিপ্লবীদের কাছে মা দুর্গা কেবল মহিষাসুরমর্দিনী নন; তিনি দেশমাতৃকার রূপ। তাঁর হাতে অস্ত্র মানে শুধু পৌরাণিক যুদ্ধ নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক।

পুজোর ভিড়কে ব্যবহার করে বিপ্লবীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়েছিলেন। নাটক, যাত্রা, গান, কবিতায় ফুটে উঠত স্বদেশি বার্তা। ভিড়ের মধ্যে গোপনে বিলি হতো লিফলেট, দেওয়া হতো বক্তৃতা। ঐতিহাসিক সুগত বসু উল্লেখ করেছেন,“পুজোর ভিড় ছিল বিপ্লবীদের সবচেয়ে নিরাপদ মঞ্চ।” জমিদারদের আড়ম্বরপূর্ণ পুজোর বিপরীতে তা হয়ে উঠেছিল মানুষের আন্দোলনের অংশ।

বাঁকুড়ার কুমারী নদীর তীরে অবস্থিত অম্বিকানগর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো এই ইতিহাসেরই প্রতিচ্ছবি। প্রায় ৪১০ বছরের পুরনো এই পূজা আজও চলছে। ষষ্ঠ রাজা রাইচরণ ধবল দেব ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় সহায়ক। তাঁর রাজপ্রাসাদে গড়ে উঠেছিল গোপন অস্ত্রাগার, যেখানে তৈরি হতো বোমা-বারুদ।

স্থানীয় ইতিহাসে বলা হয়, ক্ষুদিরাম বসু, বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকি, নরেন গোস্বামী প্রমুখ বিপ্লবীরা অম্বিকানগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুর্গাপুজোর আবহে গোপন সভা, প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা চলত।

কলকাতার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে ১৯২৬ সালে যখন শিমলা ব্যায়াম সমিতি আয়োজন করে প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজো। তার আগে পূজা মানে ছিল জমিদারবাড়ি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আয়োজন। সার্বজনীন পূজা সেই ভেদাভেদ ভেঙে দিল।

১৯৩৯ সালে এই পূজার সভাপতি হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর নেতৃত্বে পুজো পেল এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা। প্রতিমাকে পরানো হলো খাদির শাড়ি, বিদেশি অলঙ্কার বর্জন করা হলো। এটি ছিল স্বদেশি আন্দোলনের সরাসরি প্রতীক। ঐতিহাসিক চিত্তরঞ্জন ঘোষ একে বলেছিলেন— “সর্বজনীন পুজো আসলে জাতীয়তাবাদের সামাজিক সংস্করণ।”

আজ কলকাতার থিম পুজো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। পরিবেশ রক্ষা, নারীশক্তি, সাম্যের ডাক— সবই উঠে আসে মণ্ডপে। ইতিহাসবিদদের মতে, এর শেকড় নিহিত শিমলা ব্যায়াম সমিতির সেই পুজোতেই। সেখানেই প্রথম প্রতিমা ও সাজসজ্জার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বার্তা দেওয়া হয়েছিল।

আবার গত কয়েক বছরে তার হয়েছে ‘ক্ষমতার মঞ্চায়ন’।

আবার শারদ উৎসবে ভিন্ন সংস্কৃতির বাহক বুক স্টল। গ্রামে বা শহরের বহু প্যান্ডেলে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীরা বইয়ের স্টল সাজান। লাল কাপড়ে ঢাকা টেবিলে সারি সারি বই— মার্কস, লেনিন, ফিদেল, চে-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, মানিক, সুকান্ত, জীবনানন্দ থেকে শুরু করে সমকালীন লেখকদের সংগ্রামী সাহিত্য। দুর্গাপূজার ভিড়ের মধ্যেই বিক্রি হচ্ছে বিপ্লবের গান, কবিতা, চেতনা।

Comments :0