কলতান দাশগুপ্ত

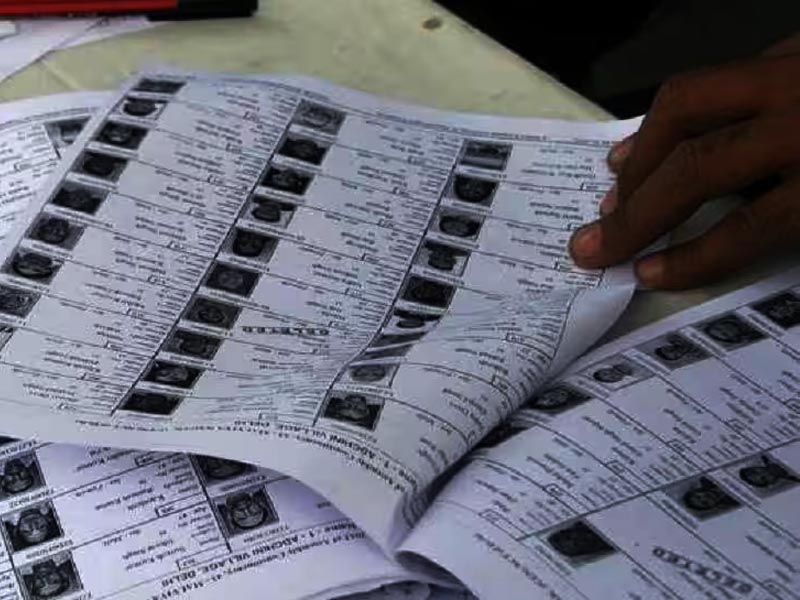

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) স্রেফ ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সাধারণ নির্বাচনী কাজ নয়, বরং জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র শ্রমিক কৃষক খেতমজুর, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য আপাতদৃষ্টিতে গৃহীত এসআইআর প্রক্রিয়াটি বিজেপি পরিচালিত সরকারের নির্দেশে চলা নির্বাচন কমিশনের আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা, আইনগতভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং নাগরিকত্বের বিষয়ে স্বৈরাচারী বোঝাপড়ার ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া।

বামপন্থীরা সহ দেশের প্রায় সব বিরোধী দলগুলি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই অন্যায্য প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে এবং সাংবিধানিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই সংশোধন প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। এই দাবিতে সংসদের দুই কক্ষই কার্যত অচল হয়ে আছে।

এসআইআর কী?

ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের জুন মাসে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) মাধ্যমে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিয়ে যাচাইয়ের মাধ্যমে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা ‘শুদ্ধ’ করার জন্যই নাকি এই উদ্যোগ। বিহারে, সাধারণ নির্বাচন মাত্র এক বছর আগে (২০২৪) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন ভোটার তালিকাকে সময়োপযোগী করা হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে এই সংশোধনের সময় নির্বাচন অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

এই সন্দেহের কারণ, নির্বাচন কমিশন ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টে হলফনামার সাথে যে অভিযোগগুলির একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা পেশ করেছে সেগুলির বেশিরভাগই সাধারণ ত্রুটি; যেমন ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম, স্থানান্তরিত ও মৃত ভোটারদের নাম বাদ না পড়া, যোগ্য ভোটারদের বাদ দেওয়া, দু’বার একই ভোটারের নাম থাকা ইত্যাদি। বাংলাদেশ, মায়ানমার ইত্যাদি বিদেশি দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের রাজ্যে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ আনা হয়নি। এই তথ্যগুলি নির্বাচন কমিশনের হলফনামার প্রায় ৮০% জুড়ে রয়েছে। ফলে বিহারে এসআইআর’র মাধ্যমে ভোটারদের নাগরিকত্ব পরীক্ষার কোনও যৌক্তিকতাই নেই, অথচ এর জন্যই নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় জোরালো সওয়াল করা হয়েছে।

কাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে?

এসআইআর ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫.৭ লক্ষ ভোটারকে ‘অনাবিষ্কৃত’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে, এর মধ্যে রয়েছে— ২২ লক্ষ মৃত, ৩৫ নিখোঁজ বা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত, ৭ লক্ষ একাধিক ক্ষেত্রে নাম এবং ১.২ লক্ষ ফর্ম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ভোটারদের বেশিরভাগই গ্রাম ও শহরের দরিদ্র, অভিবাসী বা পরিযায়ী শ্রমিক, মুসলিম, দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের— অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে যাদের নিয়মিত ঠিকানা থাকে না। বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বেড়িয়ে তাদের কাজ খুঁজতে হয়, কারণ নিজের রাজ্যের নির্বাচিত সরকার তাদের কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। এদের মধ্যে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে কিনা, তা কমিশন এখনও জানাতে পারেনি। তাহলে বাংলাদেশ বা মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশের এবং ভোটার তালিকায় নাম থাকার অভিযোগের বাস্তবতা কি!

পদ্ধতিগত স্বেচ্ছাচারিতা

২০০২-০৩ কে ভিত্তি বছর হিসাবে ব্যবহার করে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রশ্নের অবকাশ থাকছে।

১) হঠাৎ ২২ বছর পুরানো ভোটার তালিকাকে কেন মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে? সর্বশেষ ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই তো বরাবর এটা হয়ে থাকে।

২) ২০০৩ সালের পরে জন্মগ্রহণকারী ভোটারদের কীভাবে সেই তালিকাভুক্ত করা যাবে?

৩) ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময় যথাযথ প্রমাণ দেওয়ার পরেও কেন ভোটারদের প্রমাণ করতে হবে যে তাদের বাবা-মা সেই তালিকায় ছিলেন?

৪) ২০০৩ সাল থেকে পরপর লোকসভা, বিধানসভার নির্বাচনে যারা ভোট দিলেন তাদেরও কেন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে?

নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়ার নির্বাচন কমিশনের এই নতুন উদ্যোগে, বিশেষ করে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম ছিল না, তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ (Citizenship Proof) দাখিল করতে বলা হচ্ছে। ভারতের বহু সাধারণ, দরিদ্র, নিরক্ষর এবং প্রান্তিক মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় জন্ম সনদ বা অন্যান্য পুরানো নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নেই। নিয়মিত বন্যা বা অন্যান্য নানা কারণে দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। আবার নতুন করে এসব নথিপত্র জোগাড় করা তাদের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, সরকারি লালফিতার গেঁড়োয়। এর ফলে তারা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন।

প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জোগাড়ের অসুবিধা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যাজনক। যে নথিগুলো চাওয়া হচ্ছে, সেগুলো জোগাড় করা সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং কঠিন বিশেষ করে বয়স্ক বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য। নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করার জন্য যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে, তা অপ্রতুল, যার ফলে বহু যোগ্য ভোটার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাগজপত্র জমা দিতে পারবেন না।

এত বড় পরিসরে নাগরিকত্বের প্রমাণ যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কর্মীদের উপর ব্যাপক চাপ তৈরি হচ্ছে। এতে প্রশাসনিক ভুল বা অসঙ্গতি হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল, কারণ অধিকাংশ রাজ্যেই বিপুল সংখ্যার সরকারি পদ শূন্য। নাগরিকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, কারণ তাদের বারবার বিভিন্ন অফিসে গিয়ে কাগজপত্র জমা দিতে বা যাচাই করতে যেতে হচ্ছে। যেসব ব্যক্তি বিদেশি অনুপ্রবেশকারী নন, তাদেরও ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে চিহ্নিত করে হয়রানি করা হতে পারে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেই আজ পর্যন্ত তাঁর নিজের এমএ পাশের শংসাপত্র জোগাড় করে দেশের মানুষকে দেখাতে পারলেন না, আর তাঁর পেটোয়া নির্বাচন কমিশনার হতদরিদ্র মানুষের কাছে এসব নথিপত্র চাইছেন কোন মুখে?

এই দাবি প্রমাণের ভার রাষ্ট্র নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, কার্যত জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন (NRC)-এর মতো প্রক্রিয়া তৈরি করে, যদিও আইনে এই ধরনের কোনও সংযোগ বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ভোটারদের জন্ম সার্টিফিকেট অথবা ২০০২-০৩ সালের পিতামাতার ভোটার আইডি কার্ড জমা দিতে বলা হচ্ছে। ২০০৪ সালের পরে জন্মগ্রহণ করলে পিতা মাতা উভয়েরই প্রমাণপত্র দাখিল করতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই আধার, EPIC (ভোটার আইডি), অথবা রেশন কার্ড গ্রহণ করা হচ্ছে না, যদিও এগুলো সরকারি নথি। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫০) স্পষ্টতই এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে মামলা হওয়ার পর, কোর্ট এসআইআর’র কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার সময়ে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, আধার বা EPIC-এর মতো সরকার-প্রদত্ত নথি প্রত্যাখ্যান করার যে সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন নিয়েছেন, তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

আইন ও সাংবিধান লঙ্ঘন

এসআইআর ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (Representation of the People Act, 1950) এবং ১৯৬০ সালের রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টর্স রুলস-এর (Registration of Electors Rules, 1960) পরিপন্থী। যদি প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকরা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় নথি না থাকার কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েন, তবে সেক্ষেত্রে ভোটাধিকারের মতো একটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

ক) ৩২৬ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন— সংবিধান অনুযায়ী ১৮ বছরের বেশি বয়সি প্রতিটি নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে, শুধুমাত্র আইনের অধীনে স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত অযোগ্যতার (মানসিক অক্ষমতা, ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ইত্যাদি) সাপেক্ষে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে পাওয়া যায় না এমন অতিরিক্ত আইনি সংস্থান যা এসআইআর’র মাধ্যমে করা হচ্ছে। অথচ এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই অধিকার কার্যকরভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

খ) ধারা ১৫ লঙ্ঘন— এসআইআর বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম, দলিত, ভূমিহীন শ্রমিক, যাযাবর সম্প্রদায়, মহিলা এবং অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলির বাড়তি সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই পদ্ধতিগত বৈষম্য ১৫ নং অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে, কারণ এই অনুচ্ছেদে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে ভেদাভেদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটি রাজনৈতিক প্রকল্প

এত বিশাল সংখ্যক মানুষের নাগরিকত্বের প্রমাণ যাচাই-বাছাই করা একটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। এর ফলে পুরো ভোটার তালিকা তৈরির কাজে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হতে পারে। যদি এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আগামী নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, যা নির্বাচন আয়োজনকে কঠিন করে তুলবে।

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করার বাড়তি চাপ সৃষ্টি হলে সমাজে অস্থিরতা এবং বিভেদ বাড়তে পারে। "বিদেশি অনুপ্রবেশকারী" চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি ভুল পথে চালিত হলে সমাজে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য বিভাজনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিজেপি’র পেটোয়া নির্বাচন কমিশন এই কাজের উদ্যোগ নিয়েছে, এই সন্দেহ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে।

এসআইআর’র সময় এবং পদ্ধতি প্রশাসনিক সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হচ্ছে না, বরং একটি ইচ্ছাকৃত রাজনৈতিক প্রকল্পের দিকেই ইঙ্গিত করছে। শাসকের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য বিবেচিত সম্প্রদায়ের ভোটার সংখ্যা কমানোর চেষ্টা চলছে। বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনের হিসেব অনুযায়ী ৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে ৮৭টি আসনে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের বিগত নির্বাচনের অভিজ্ঞতাও একই। বিজেপি নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে, যাতে রুটি-রুজির লড়াই, মাথার উপর ছাদের লড়াই পিছনের সারিতে চলে যায়। NRC/NPR’র মতো পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ভোটার তালিকার সংশোধনের নামে নাগরিকত্ব যাচাই ব্যবস্থাকে অন্যভাবে চালু করতে চাইছে রাষ্ট্র।

ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে আমাদের দেশে কেউ ঢুকে পড়ছে তার জবাব বিজেপি নেতারা দিচ্ছেন না। তাদের কাছে পাখির চোখের মতো ধরা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও আসামের পরবর্তী বছরের বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি’র রাজনীতির মূল লক্ষ্যই এখন আতঙ্ক তৈরি করা। আমাদের রাজ্যেও বিজেপি নেতারা মুখে বলছেন মুসলিম ও রোহিঙ্গাদের কাগজ দেখানোর কথা। কিন্তু দেশের অন্যত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে এই কাগজ দেখানোর ফাঁদে হিন্দুরাও পড়ছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে জনগণনায় ওই রাজ্যে যারা মাতৃভাষা বাংলা লিখেছেন, তারা সকলেই বাংলাদেশি। অথচ এই আসামেই বিজেপি’র ষড়যন্ত্রে যে ১৯ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল, তার মধ্যে সমস্ত ধর্ম ও ভাষাভাষীর লোক বিশেষত দরিদ্র প্রান্তিক মানুষরাই বেশি ছিলেন।

বাংলায় লোকসভা ভোটের আগে সমস্ত মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এখন সেই স্লোগান নেতারা আর উচ্চারণ করেন না। এখন সমস্ত মানুষের ঘরে ঢুকে কাগজ দেখানোর স্লোগান হাজির করেছেন তারা। তৃণমূলও লুফে নিয়েছে এই পরিস্থিতি। নয়া ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই প্রাদেশিকতার খেলায় গা ভাসিয়েছে তারা। অসমীয়া বনাম বাঙালি, হিন্দি বনাম মারাঠি, একের পর এক ভাগের খেলায় গোটা দেশ আজ আক্রান্ত। এই ভাগের খেলাতেই ভাষা, ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের ছক কষা হয়েছে। বিজেপি একদিকে উসকানি দেবে আর তৃণমূল প্রচার করবে যে তারা এই উসকানির বিরুদ্ধে লড়ছে, অথচ রাজারহাটে ডিটেনশন ক্যাম্পের কাজ শুরু করেছিল মমতা ব্যানার্জির সরকারই।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা’র ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তাদের ৮৩%-ই কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থানের (Proper Employment) মধ্যে নেই। শ্রম কোড চালু করে দেশের ৭৮% শ্রমিককে তার স্বার্থ রক্ষার আওতার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। প্রায় নিঃশব্দে আমাদের রাজ্যে ২৬টি চা বাগান বন্ধ হয়েছে। বিগত প্রায় ১ বছর ধরে সেখানকার কর্মীদের মাইনে এবং রেশন বন্ধ। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইই) অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বেকারত্বের হার ৫.৮%। এই সংখ্যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে যেখানে অপরাধী সরাসরি তৃণমূল বা তার মদতপুষ্টরাই। এই সমস্ত যন্ত্রণার কথা নিয়ে যখন ঐক্যবদ্ধ মানুষ রাস্তায় নামছেন তখন সেই ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য নাগরিকত্ব, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অদম্য, অনমনীয়, অপ্রতিরোধ্য জেদে অধিকারের কথাগুলো বারবার বলে যেতে হবে। প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের ঐক্যবদ্ধ করে নিয়মিত সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াই করতে হবে।

Comments :0