চন্দন মুখোপাধ্যায়

"তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি? হরেক উৎসবে হই হই/ মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি? তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ/ আর বাইশে শ্রাবণ?/ কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,/ বাদলের প্রবল প্লাবন/ সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ !/"

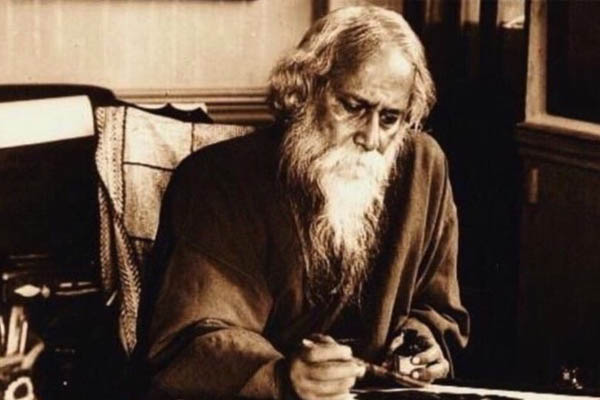

কবি বিষ্ণু দে অনেক যন্ত্রণায়, দুঃখে লিখেছিলেন যা আজও আমরা প্রত্যক্ষ করি। আরও একটা বাইশে শ্রাবণ অতিবাহিত হলো, কবিবন্দনা হলো। কিন্তু শুধুই কী বাইশে শ্রাবণ আর পঁচিশে বৈশাখেই সীমাবদ্ধ থাকবেন তিনি! রবীন্দ্রনাথকে আমরা রেখেছি অনেকটা সাধারণ বাঙালি পরিবারের মূল্যবান গয়নার মতো, সারা বছর অন্ধকার লকারে থাকে, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বের করে এনে আবার ঢুকিয়ে রাখা হবে। আমরা রবীন্দ্রনাথের গান শুনছি, কবিতা পড়ছি, প্রবন্ধ পড়ছি। কিন্তু কতটা আত্মস্থ করছি কতটাই-বা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছি? সময় এসেছে নিজেদের এই প্রশ্নটি করার এবং উত্তর খোঁজার। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু একটি নাম নয়, একটি চেতনা, একটি ভাবনাও। আমরা তাঁকে, জীবনের সব ক্ষেত্রে কতটা সততার সঙ্গে বহন করছি প্রতিদিনের চর্চায় সেটাই তো আজকের প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ার কথা।

আমার ভারতবর্ষ থেকে এই বাংলা আজ এক ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। পিটিয়ে হত্যা, ধর্ষণ করে হত্যা, না খেতে পেয়ে মৃত্যু, কাজ হারিয়ে আত্মহত্যা, দাঙ্গা— এককথায় ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তারই সাথে ধর্মীয় উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, প্রাদেশিকতা, সর্বোপরি ফ্যাসিবাদের নানা বৈশিষ্ট্য ও রূপ ফুটে উঠছে। এই অবস্থায় কবিগুরুর শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষকে ক্রমাগত ধর্মীয়ভাবে ভুলিয়ে রাখার কারণে মানুষ তার মূল দাবি থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে আরএসএস জোরকদমে কাজ করছে ভারতবর্ষকে হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থানের স্লোগান দিয়ে ফ্যাসিবাদী কায়দায় হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য, যে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র অন্য ধর্ম তো দূর অস্ত গরিব পিছিয়ে পড়া হিন্দুদের জন্যেও নয়, শুধুমাত্র ধনী এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের রাষ্ট্র। তাই প্রয়োজন কবিকে জানা— “ফ্যাসিবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতি সমগ্র মানবজাতির উদ্বেগের বিষয়। যে আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে, বিবেকবিরোধী কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করে এবং হিংস্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে অপরাধ সংঘটিত করে— সে আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি এমন উদ্ভট চিন্তা আসার কোনও কারণ নেই।”— (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সি এফ এন্ড্রুসকে লেখা চিঠি। ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান’, লন্ডন, ৫ আগস্ট ১৯২৬) ।

‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধটি, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে পুস্তিকা আকারে বিতরণ করা হয়েছিল। নববর্ষের সায়াহ্নলগ্নে উত্তরায়ন প্রাঙ্গণে সমবেত আশ্রমবাসী ও অতিথি অভ্যাগতদের সমক্ষে পঠিত এই অভিভাষণই কবিজীবনের সর্বশেষ অভিভাষণ। আশি-বর্ষ পূর্তি উৎসবই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্মোৎসব। জীবনের শেষ রচনায় নিজের গভীর জীবনপ্রজ্ঞায় তিনি যেন অনুভব করেছেন এই আক্রমণ মানব সভ্যতার শেষ কথা নয়। তাই এই প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের চরম আশাবাদই ধ্বনিত হয়। মানব সভ্যতা বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যখনই এইরকম কালবেলায় উপনীত হয়েছে, ততবারই নতুন ভোরের উদয় হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ আশা রেখেছেন মানুষের শুভ চৈতন্যের প্রতি। ‘কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব’। প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতা মদমত্ততা ও অহঙ্কার, পরিণতিতে যে বিনষ্ট হবেই এই তাঁর গভীর বিশ্বাস। উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করে তাই তিনি বলেন, ‘অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি…’ অর্থাৎ, অধর্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া ওঠে, অধর্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, পরিশেষে একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়।

ধর্মীয় উন্মাদনা, ক্ষমতার আস্ফালন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শুধু কবিতা নয়, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ, নাটক ও চিত্রকলাতেও বারবার পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘রাজা’ ও ‘রক্তকরবী’ নাটকে ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানবতাকে স্থাপিত করার যে প্রয়াস তা বৃহৎ-অর্থে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনী রাজনীতির বিরুদ্ধেই লড়াইয়ের বার্তা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালের ২০ জুন অমিয়বাবুকে চিঠিতে লিখলেন, “ডারুয়িন বলেছেন, বানরের অভিব্যক্তি মানুষ, কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তি এ কোন জানোয়ারে! প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মেচর্মে ভারাক্রান্ত, বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তাঁরা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠলো, টিকতে পারলো না। ...।”

আজ আবার ধর্মের নামে, ভাষার নামে নতুন করে আক্রমণ নেমে আসছে। যে বাঙালি গরিব মানুষ কবির সৃষ্ট "কেষ্টা-উপেনরা" নিজেদের জমির অধিকার, কাজের অধিকার বুঝে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল, আজ সেই মানুষগুলোই গত ১৫ বছর ধরে তিলে তিলে রিক্ত হয়ে রোজগারের আশায় অন্য রাজ্যে পারি জমাচ্ছে, তখন ভাষা দিয়ে, পোশাক দিয়ে বিদেশি চিহ্নিত করার ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নতুন করে শুরু হয়েছে। গরিব বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের সামনে নেমে আসছে নিদারুণ অন্ধকার। এই আক্রমণ কি বাংলা ভাষার ওপর নাকি গরিব বাঙলাভাষীর ওপর? হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের স্লোগানের বিজেপি এবং এরাজ্যের সরকার সবটা গুলিয়ে দিয়ে আগামী ভোটের দিকে চোখ রেখে দিকনির্দেশ করতে চাইছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দল আপাদমস্তক দুর্নীতি, অপরাধ থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারণার মূল বিষয় হিসাবে "বাঙালি পরিচয়" এবং "বাঙালি অস্মিতা " (গর্ব) তৈরি করছেন। তাই ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বলা হয়েছে, “প্রয়োজনে আবার ভাষা আন্দোলন হবে...।”

কিসের ভাষা আন্দোলন? যে ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত লেখা হয়েছে, যে ভাষা নোবেল এনেছে, যে ভাষাকে সারাদেশ দুনিয়া সেলাম ঠোকে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন ‘ভাষাচার্য’, সেই সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষা, সেই ভাষার জন্যে আন্দোলন! নাকি এই স্লোগান জীবনযন্ত্রণায় জোয়ালটানা বাংলাভাষী পরিযায়ী মানুষগুলোর জন্যে লড়াই না করতে চাইবার অজুহাত মাত্র? ওদিকে বিজেপি ভাষার দেশবিচার করে ভাষা-ধর্ম-প্রাদেশিকতার সেই আগুন জ্বালিয়ে গরিব মানুষদের ভাগ করে লড়িয়ে দিতে চাইছে। যেখানে ভাষাচার্য সুনীতি চাটুজ্যের কথায়, প্রতি ৩৫ কিলোমিটার অন্তর উপভাষা বদলে যায়, সেখানে উপভাষা (ডায়েলেক্ট) দিয়ে বিদেশি নির্ধারণের এই নোংরা খেলা খেলতে চাইছে বিজেপি, তখন প্রতিরোধের জন্য সামনে থাকেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৮ সালে যখন প্রথম প্রস্তাব আসে সারা ভারতে একটাই যোগাযোগের ভাষা করার জন্যে এবং সেটা হবে হিন্দি, তখন ভারত জুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের "ভাষাবিচ্ছেদ" প্রবন্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর পক্ষে বলে ভুল প্রচার শুরু হয়। ১৯২৩ সালে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘ভাষাবিচ্ছেদ’ প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন, তা শুধরে নিলেন। বললেন, “সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা।... নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কশাঘাত করে...। এই যে একজোয়ালে গোরুর মতো জনগণকে জুড়ে দিয়ে চাবুক মেরে চালানোর চেষ্টা, সেই চেষ্টাতেই ‘তারা ভাষা-বৈচিত্রের উপর স্টিম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজপথের পথ সমভূম করতে চায়। এ ঘোরতর অন্যায়।” রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘‘ইংরেজির বদলে ‘অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকাকীত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না।’ এই যে ‘একাকার’ করে দিতে চাওয়া, এর পিছনে কাজ করছে জুলুম, আর ‘একত্ব’ ভেতর থেকে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে, তা জুলুম নয়।’’

এই একত্ব কেমন করে আসবে? রবীন্দ্রনাথের অভিমত, “ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।" ৩ মার্চ ১৯২৩-এর সেই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, বঙ্গবাসীর সঙ্গে সারা ভারতের যোগাযোগ তৈরি হোক। হিন্দি আর বাংলা এবং সব ভাষার মধ্যে গড়ে উঠুক সহজ বন্ধুত্ব। “ভাষা মানুষ নিজের প্রয়োজনেই গ্রহণ করে— সেটি চাপিয়ে দেওয়া চলে না।” রবীন্দ্রনাথ হিন্দি জানতেন না। তবে ক্ষিতিমোহন সেনের কাছ থেকে ‘প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয়’ তিনি পেয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯০৮-এ। সংস্কৃতজ্ঞ ক্ষিতিমোহন সাধু-সন্তদের আখড়ায় ঘুরতেন, মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্তিভাবুকদের জীবন-বাণী সংগ্রহ করতেন। তাঁর কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দি ভাষাবাহিত এই উদার সমন্বয়ী ভারতের সন্ধান পেয়েছিলেন। হিন্দি ভাষার উপর শ্রদ্ধা ছিল বলেই তাঁর শিক্ষালয়ে গড়ে উঠেছিল ‘হিন্দী ভবন’, সে ১৯৩৮ সালের কথা। রাষ্ট্রীয় রথের ঘর্ঘর শব্দ তুলে হিন্দি শান্তিনিকেতনে আসেনি, এসেছিল সাংস্কৃতিক সহজ বিনিময়ের পথ ধরে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, সেখানে সংস্কৃত, পালি, চীনা, ফারসি, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি, উর্দু, দক্ষিণ ভারতীয় সহ বহু ভাষার শিক্ষা হোক। তাঁর মতে, ভাষাগত বৈচিত্রই ভারতের ঐক্য ও সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। ভাষা, তাঁর মতে, কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি মানবিক অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষার বিকাশ হওয়া উচিত আন্তঃসংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে, কোনও একক গোষ্ঠীর বা অঞ্চলের আধিপত্য নয়। তিনি বলেন “ভাষা যখন জাতের অহংকারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা বিভেদের কারণ হয়।” "ধর্ম ও কর্ম" প্রবন্ধে তিনি ভাষা ও ধর্মের নামে সংঘর্ষকে মানবতা-বিরোধী হিসাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভাষা নিয়ে অহঙ্কার বা দ্বন্দ্ব গড়ে তুললে তা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। তাইতো "কাবুলিওয়ালা" গল্পে রবীন্দ্রনাথ ভাষাগত বিভেদকে মানবিক বন্ধনের সামনে গৌণ করে তুলেছেন। কাবুলিওয়ালা বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ভালোবাসা ও আবেগের ভিত্তিতে।

এটাই রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ। তাহলে নতুন করে কিসের ভাষা আন্দোলন! এই জঘন্য কাজের আসল উদ্যেশ্য উগ্র জাতীয়তাবাদের হুজুগে প্রাদেশিকতার আগুন জ্বালিয়ে গরিব খেটে খাওয়া মানুষকে বিভক্ত করা, তাদের জীবনযন্ত্রণাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "জাতীয়তাবাদ" যদি কেবল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তবে তা মানবতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ তাই এই উগ্র জাতীয়তাবাদ ও প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর। তিনি মনে করতেন "প্রাদেশিক অহঙ্কার জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা"। তিনি বিশ্বাস করতেন, যদি কোনও অঞ্চল নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যকে তুচ্ছ করে, তাহলে জাতীয় ঐক্য দুর্বল হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাকে আত্মঘাতী বলে মনে করতেন কারণ এটি মানবিক চেতনা ও সমবেদনার পথে বাধা সৃষ্টি করে।। তাঁর মতে, "মানুষ যতদিন পর্যন্ত নিজেকে শুধুমাত্র একটি প্রদেশ বা গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে দেখে, ততদিন সে প্রকৃত মানবতার উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারবে না।"

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এক বিশ্বজনীন চেতনার সমাজ— যেখানে মানুষ মানুষকে ‘মানুষ’ হিসাবেই গ্রহণ করবে, তার জাত, ভাষা বা প্রদেশ বিচার করে নয়। তাইতো তিনি বারবার মানুষের মাঝেই নিজেকে নিয়ে যেতে চাইতেন, কোনও জাত, ভাষা, অঞ্চলে নয়। তাই তিনি লেখেন, “আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ হয়- সাধারণ মানুষের সংসর্গ আমাকে বড় বেশি উদভ্রান্ত করে দেয়- আমার চারদিকেই এমন একটা গণ্ডি আছে, আমি কিছুতেই ভাঙতে পারিনে— অথচ মানুষের সংসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়-থেকে থেকে মানুষের মাঝখানে গিয়ে গড়তে ইচ্ছা করে— মানুষের সঙ্গে যে জীবনোত্তাপ তাও যেন প্রাণ ধারণের পক্ষে আবশ্যক।” — (‘ছিন্নপত্র’, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)।

আজ সেই রবিঠাকুরের ভাষা আক্রান্ত নয়, রবিঠাকুরের পিলসুজরা আক্রান্ত। তাই মানবতার ওপর প্রতিদিন শাসকদলের নামিয়ে আনা প্রতিটা আক্রমণের প্রতিরোধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ দেখান। সব সমস্যার সামনে লড়াইয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে আলো হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি কি একদিনেই নির্গত, নিঃশেষ হতে পারেন! তাই একদিন নয়, প্রতিদিন আমাদের আলোচনায় রাখতে হবে, উনি যে আমাদের ঘরের মানুষ, আমাদের আপনজন। গণশিল্পী অমল নায়েকের গান ধার করে তাই বলতে হবে, " একবার আইসো ফিরে রবিঠাকুর আমাদের এই গাঁয়ে / ছিটা ব্যাড়ার ঘরে আইসো,তালপাতার এই ছাঁয়ে গো /.... আরো কোমর বেন্ধে লড়বো তখন /এই আঁধার ঘোচাতে/ তোমার কমলা করিম কেষ্টা উপেন / পিলসুজেদের সাথে গো।"

Comments :0